Rientro in burnout: se la grande fuga dal lavoro iniziasse da noi stessi?

Avete presente quella sensazione paradossale di aver bisogno di una vacanza per riprendersi dalle vacanze? Andiamo in burnout. Approfondiamo.

Avete presente quella sensazione paradossale di aver bisogno di una vacanza per riprendersi dalle vacanze? Andiamo in burnout. Approfondiamo.

Avete presente quella sensazione paradossale di aver bisogno di una vacanza per riprendersi dalle vacanze? Quanti di noi già rientrati al lavoro, al primo suono della sveglia, hanno sentito un profondo senso di disagio, la necessità di staccare di nuovo, nonostante le ferie appena concluse? Se la risposta è sì, non siete soli. Mi sono soffermata a lungo su questo fenomeno perché sembra essere diventato la norma. Anche in vacanza, intenti a “divertirci”, abbiamo continuato a correre, a pianificare, a ottimizzare, trasformando il tempo libero in un’altra casella da spuntare su una lista infinita di cose da fare. Forse il problema è proprio questo: non riusciamo più a decelerare. Andiamo paradossalmente in burnout anche quando ci prendiamo una pausa, perché il motore dell’accelerazione non si spegne mai.

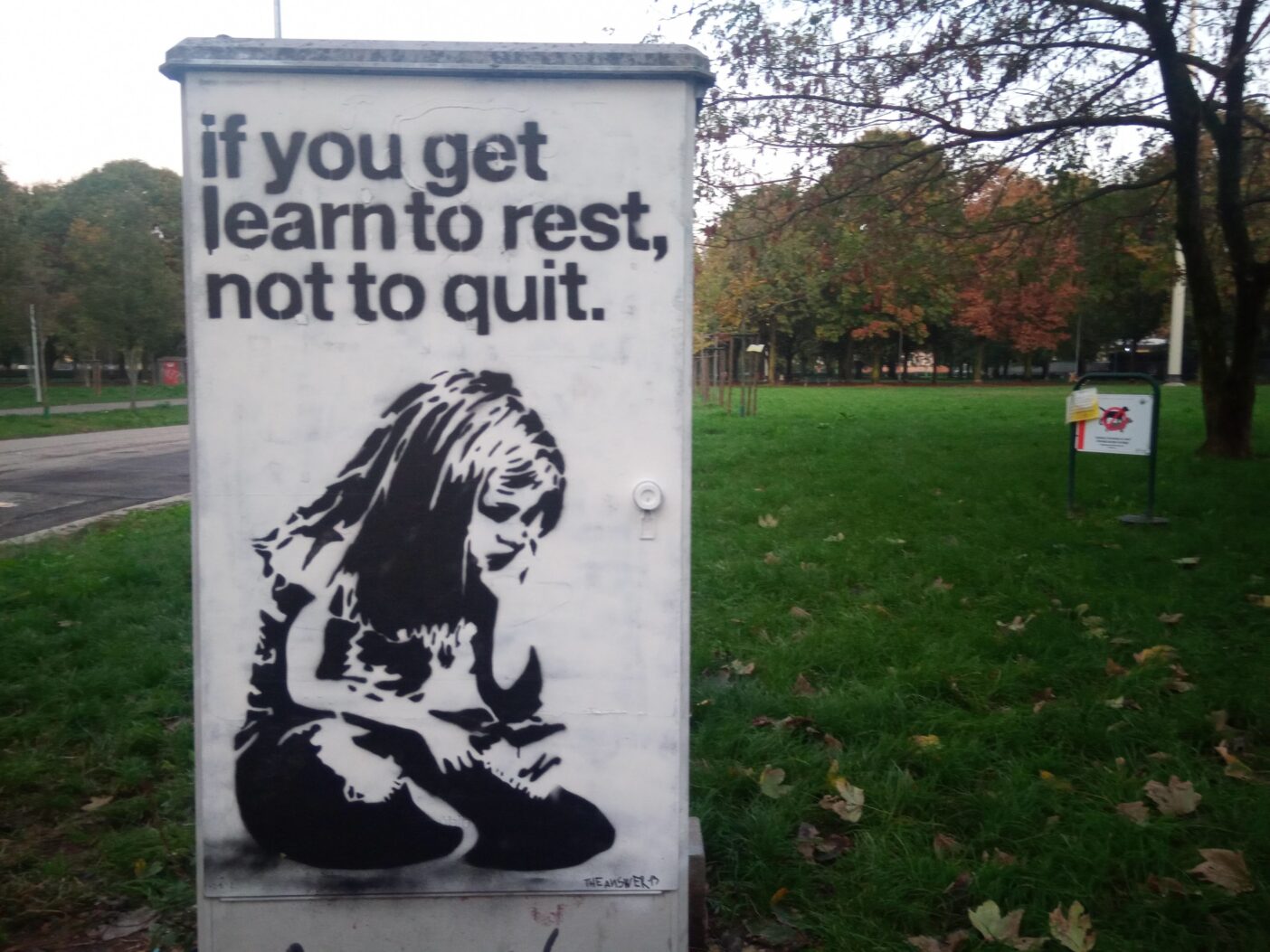

Questo articolo, pensato per il rientro, vuole essere un’analisi di questa condizione. Partiremo dall’accelerazione che definisce le nostre vite per arrivare ai suoi sintomi più evidenti: il burnout dilagante e il fenomeno delle “Grandi Dimissioni“, una vera e propria fuga di massa dal lavoro. Offriremo un punto di vista editoriale, una “riscrittura” della realtà, per capire se la via d’uscita non sia correre più veloci, ma imparare, finalmente, a fermarsi.

Questa riflessione ha trovato un’eco potente nell’ascolto di una conversazione tra Ezra Klein, nel suo omonimo podcast, e lo scrittore Oliver Burkeman. Le loro parole hanno dato forma a un sospetto: la nostra perenne lotta contro il tempo, la nostra ossessione per la produttività, non sono la soluzione, ma la causa stessa della nostra stanchezza cronica.

Per capire perché siamo così stanchi, dobbiamo prima capire perché corriamo così tanto. La nostra non è una sensazione soggettiva, ma il risultato di un fenomeno che il sociologo Hartmut Rosa ha definito “accelerazione sociale”. La vita moderna, sostiene Rosa, è caratterizzata da un ritmo in costante aumento, un imperativo a crescere e velocizzare per mantenere in piedi il nostro sistema socio-economico. Corriamo non tanto per raggiungere un obiettivo, ma semplicemente per non perdere posizioni, per restare a galla.

In questo scenario, la tecnologia, che avrebbe dovuto regalarci più tempo libero, ha spesso avuto l’effetto opposto. Smartphone e connessione perenne hanno reso i lavoratori reperibili ovunque e in qualsiasi momento, abbattendo i confini tra vita privata e professionale. Ogni strumento pensato per farci risparmiare tempo finisce per aumentare le nostre aspettative e la quantità di compiti che possiamo (e quindi dobbiamo) svolgere. Il risultato è un’accelerazione dei ritmi di vita che si traduce in un aumento del numero di azioni ed esperienze che cerchiamo di comprimere in un’unità di tempo.

Questa pressione costante a “tenere il passo” in una realtà che accelera in modo esponenziale ha conseguenze dirette sulla nostra psiche. Come afferma Rosa, sorge spontanea la domanda sui limiti di sopportazione degli individui: quanta accelerazione possiamo tollerare prima di andare “in pezzi”?. La risposta, purtroppo, è sotto i nostri occhi.

Quando un sistema spinge costantemente oltre i limiti umani, le persone reagiscono. Il burnout e le “Grandi Dimissioni” non sono fenomeni isolati, ma due facce della stessa medaglia: sono i sintomi più evidenti di un rifiuto di massa di un modello di vita e di lavoro diventato insostenibile.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il burnout come una sindrome derivante da stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo, caratterizzata da esaurimento, cinismo e ridotta efficacia professionale. Ma questa definizione, per quanto utile, rischia di essere riduttiva. Il burnout è diventato una “crisi globale”, una condizione esistenziale che tracima ben oltre i confini dell’ufficio. È l’esito inevitabile di una cultura che ci chiede di essere sempre performanti, sempre connessi, sempre efficienti. È la ribellione del nostro corpo e della nostra mente a una richiesta disumana di accelerazione continua.

Se il burnout è la resa individuale, le “Grandi Dimissioni” sono la sua manifestazione collettiva. In Italia, il fenomeno è imponente: solo lo scorso anno, circa 2 milioni di persone hanno lasciato il proprio lavoro. I dati mostrano che non si tratta di un semplice “rimpasto” del mercato, ma di un cambiamento culturale profondo.

Le “Grandi Dimissioni” sono il sintomo di un modello produttivo in cui le condizioni di lavoro sono diventate così usuranti da essere percepite come insostenibili.

Ma perché siamo finiti in questa trappola? Perché, nonostante la stanchezza e l’infelicità, continuiamo a correre? Una delle analisi più lucide e liberatorie arriva da Oliver Burkeman, autore del bestseller Quattromila Settimane: Gestione del tempo per comuni mortali. Burkeman non offre nuove tecniche di produttività, ma un cambio di paradigma radicale.

Il punto di partenza di Burkeman è un calcolo tanto semplice quanto sconvolgente: la vita media di un essere umano, se si arriva a 80 anni, dura circa quattromila settimane. La nostra ansia, sostiene, non deriva dalla brevità del tempo, ma dal nostro ostinato rifiuto di accettare questa finitudine. Viviamo come se avessimo un tempo infinito, e questa illusione ci condanna a una perenne frustrazione, alla sensazione di non fare mai abbastanza.

Da questa premessa, Burkeman smonta il mito fondante della nostra cultura: l’efficienza. La chiama la “trappola dell’efficienza” (the efficiency trap). La sua logica è spietata: se diventi più efficiente nel rispondere alle email, non guadagnerai tempo libero. Semplicemente, riceverai più email. Il lavoro, come dice la Legge di Parkinson, si espande fino a riempire il tempo disponibile. Più facciamo, più c’è da fare. È un gioco truccato in cui è impossibile vincere, e che alimenta direttamente l’esaurimento e il senso di inefficacia.

La via d’uscita è controintuitiva e si basa sul “paradosso della limitazione” (the paradox of limitation): più cerchiamo di controllare il tempo per ottenere una sensazione di libertà totale, più la vita diventa stressante e frustrante. Al contrario, più accettiamo i fatti della nostra finitudine, più la vita diventa produttiva, significativa e gioiosa.

La vera libertà non sta nel riuscire a fare tutto, ma nell’accettare che non possiamo e, di conseguenza, nello scegliere saggiamente cosa non fare.

Siamo tornati con la sensazione che qualcosa non funzioni. L’accelerazione costante ci sta portando al burnout e a una fuga di massa da un lavoro che non ci dà più un senso. La diagnosi di Burkeman ci offre una chiave di lettura potente: il problema non è la nostra incapacità di gestire il tempo, ma il nostro rifiuto di accettare i nostri limiti.

Cosa significa questo, in pratica, per il nostro rientro? Significa operare una piccola, grande rivoluzione nel nostro approccio.

La soluzione al burnout e all’insoddisfazione non è un nuovo “life hack” o una tecnica di efficienza. È una resa filosofica. È l’accettazione liberatoria della nostra “insignificanza cosmica”, come la chiama Burkeman: l’universo non si cura della nostra lista di cose da fare, e questo ci libera dalla pressione di dover compiere imprese monumentali. Siamo finalmente liberi di dedicare le nostre quattromila settimane a ciò che conta davvero per noi, qui e ora.

Forse, la vera sfida di questo settembre non è ripartire più velocemente di prima, ma trovare il coraggio di rallentare.