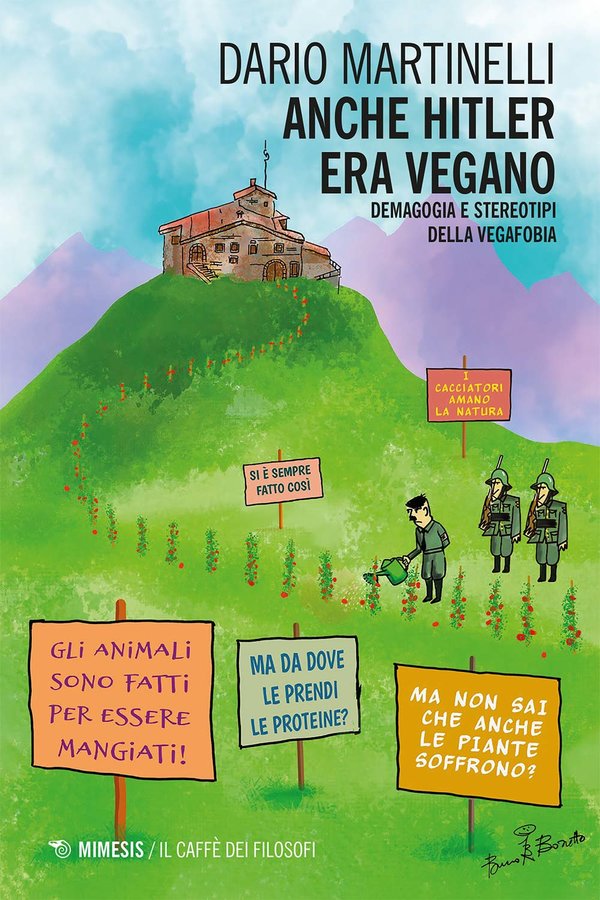

Vegefobia. “Anche Hitler era vegano”

Che cos'è la vegefobia? Il libro di Dario Martinelli "Anche Hitler era vegano" fornisce una serie di risposte e di considerazioni con uno stile diretto e ironico.

Che cos'è la vegefobia? Il libro di Dario Martinelli "Anche Hitler era vegano" fornisce una serie di risposte e di considerazioni con uno stile diretto e ironico.

Che cos’è la vegefobia? Perché le persone che si rifiutano di mangiare animali vengono spesso ridicolizzate? Rispondere a questi quesiti non è semplice, e Dario Martinelli, nel suo ultimo libro, Anche Hitler era vegano. Demagogia e stereotipi della vegafobia (Mimesis edizioni), ci offre un punto di vista acuto e ironico, ma al tempo stesso determinato ad affermare le ragioni delle persone animaliste in modo chiaro e diretto.

Iniziamo però dal punto centrale. Che cos’è la vegefobia? La vegefobia (o vegafobia) viene introdotta come concetto in ambito militante in Francia, nei primi anni duemila, nell’ambito del “Veggie Pride”, il corteo annuale dell’orgoglio vegetariano e vegano. Rivendicando le motivazioni etiche e politiche del rifiuto di consumare corpi animali, lə attivistə francesi, e successivamente quellə italianə, decisero di denunciare quello che per loro era un meccanismo strutturale, cioè letteralmente la “paura dei vegetariani”. Ovviamente, per “paura” si intende una fobia di tipo politico, sociale. Non una patologia in senso stretto, insomma. Come suggerisce il richiamo ad altre “fobie”: omofobia, transfobia, islamofobia, ecc.

Concretamente, si tratta di una serie di comportamenti che riguardano tanto la sfera “privata” dei rapporti interpersonali quanto quella pubblica del rapporto fra cittadinə veg e istituzioni. Il primo fenomeno, ben noto a chi non mangia carne, è quello della ridicolizzazione: battutine, sarcasmo, obiezioni sfiancanti, ostilità di vario tipo. In molti casi potremmo definirli atti di micro-violenza. L’altro fenomeno è quello delle discriminazioni vere e proprie che, di fatto, rendono la vita delle persone vegetariane e vegan più difficile: la mancanza di un menù equilibrato alla mensa scolastica o sul lavoro, l’incompetenza di molti medici e pediatri, la diversa tassazione dei cibi animali e vegetali o anche le sovvenzioni all’industria della carne, per non parlare dell’immagine delle persone veg offerta dai mass media, dal cinema e dalla letteratura.

Tutti questi fenomeni possono essere letti utilizzando il concetto di “stigma” elaborato da Erving Goffman, ricordando però che il vero obiettivo non sono gli umani che solidarizzano con gli animali, ma, come argomentava Antonella Corabi, gli animali stessi. La vegefobia, infatti, contribuisce a mantenere e rafforzare quella norma carnista grazie alla quale prosperano allevamenti e mattatoi. Le prime elaborazioni politiche intorno a questo tema, definivano questo stigma come “una volontà di farci vergognare della nostra preoccupazione per gli animali“, oppure come la “negazione fisica degli animali attraverso la negazione simbolica dellǝ vegetarianǝ“.

Lə antispecistə, quindi, portavano in piazza la protesta contro un dispositivo di mantenimento dello status quo che spesso veniva percepito come un problema individuale. In questo modo, ne denunciavano la natura politica. Negli anni, il fenomeno è stato studiato anche in ambito teorico con diversi approcci. In ogni caso, l’esistenza stessa della vegafobia mostra quanto il veganismo sia un fattore disturbante e “scomodo” in una società specista. Non a caso, spesso l’atteggiamento vegefobico si accompagna a posture omofobiche, soprattutto quando si parla di maschi cisgender che, smettendo di mangiare animali, sembrano perdere le caratteristiche di “virilità” che, in modo stereotipato, vengono associate agli uomini ancora oggi.

Se questo è il meccanismo per ostacolare la solidarietà interspecie, è possibile parlarne in modo leggero ma non superficiale? E’ possibile smascherare in modo semplice le numerose fallacie logiche che presiedono alla rimozione della violenza sugli animali? Martinelli riesce a farlo in modo divertente e, si spera, istruttivo per chi non ha riflettuto a fondo sull’ingiustizia del consumo di corpi animali.

L’autore non cela il proprio posizionamento etico, ne fa anzi il punto di partenza. Tuttavia, si percepisce sempre la ricerca di una certa obiettività. Forse anche per questo, Martinelli non fa mancare le critiche (e l’autocritica) al movimento di opinione cui fa parte, quello animalista. Si tratta di un ulteriore elemento di interesse del saggio.

Viste dal punto di vista veg, in effetti, le “obiezioni” carniste fanno spesso sorridere. “Anche le carote soffrono”. “E le proteine dove le prendi?” “Però le zanzare le ammazzi”. Il campionario offerto dall’autore è sterminato, e rende bene l’idea del livello di contraddittorietà cui è disposta ad arrivare una società che vuole tenersi stretta l’idea della supremazia umana.

La vegafobia viene esaminata poi anche attraverso la rappresentazione del veganismo nella produzione culturale. Vediamo così che i mass-media ci dipingono come individui fanatici e pericolosi per sé stessi e per gli altri, oppure come bizzarri sognatori, se non come persone affette da veri e propri disturbi mentali. Il cinema, poi, caratterizza i personaggi vegetariani come tristi, ascetici, rigidi, oppure come utopisti, new-age, stupidi idealisti destinati all’isolamento sociale.

In effetti, la formazione di Martinelli (semiologo, Professore Ordinario presso la Kaunas University of Technology, Lituania) informa tutto il libro. Anzi, come dichiarato nelle prime pagine, l’intento è quello di utilizzare la semiotica per affrontare questioni etiche, nel solco di una tradizione già esistente ma che non si è cimentata con la questione dei diritti animali. Una semiotica non più solo “descrittiva”, ma anche “prescrittiva” che entri nel vivo della critica allo specismo.

Questo tipo di approccio permette anche di esaminare il veganismo in un modo capace di tenere insieme l’eterogeneità delle motivazioni (individuali e sociali; salutistiche, ecologiche, animaliste; ecc.) e l’aspetto politico di questa scelta, laddove per “politico” si intende qui il termine nella sua accezione più ampia di “arte del vivere insieme”.

In questo modo, Martinelli smonta l’idea che il veganismo possa caratterizzarsi come ideologia trasversale, se non di destra, come fanatismo come “moda del momento”. A partire da una descrizione obiettiva del veganismo, l’autore può esaminare la vegafobia in modo puntuale. La categoria teorica che utilizza principalmente è quella della “do-gooder derogation” elaborata da Julia Minson e Benoît Monin. Essa designa

il fenomeno mediante il quale le persone moralmente motivate vengono criticate e sminuite nei media, nei social network o nelle conversazioni ordinarie.

Dario Martinelli, Anche Hitler era vegano, p. 60.

Con una certa ironia, Martinelli può quindi prendere in esame le diverse categorie di vegafobici: il gruppo dei “Guarda che non è mica così che si salva il mondo”; quello dei “Vivi e lascia vivere”; i “Vegano stammi lontano” (fra questi, Giuseppe Cruciani conduttore de La zanzara).

Insomma, il libro di Martinelli offre una disamina accurata delle manifestazioni di ostilità contro il vegetarismo e il veganismo, mostrandone i meccanismi di funzionamento e le ragioni recondite. Ne viene fuori un accorato appello, tutt’altro che giudicante o aggressivo, a prendere sul serio le ragioni di chi sostiene i diritti animali.

Ah, a proposito: e Adolf Hitler, era davvero vegetariano?

Anni fa, a tale proposito il “padre” dell’antispecismo occidentale moderno, Peter Singer, ebbe a dire che “l fatto che Hitler avesse un naso non significa che dobbiamo tagliarci il naso”. Indubbiamente, come risposta sarebbe più che sufficiente.

Ma, ad ogni modo: no, Hitler non era vegetariano. Semplicemente, il suo medico di fiducia gli aveva sconsigliato di mangiare alcuni tipi di carne per motivi di salute. Anzi, la leggenda del “Führer vegetariano” è stata creata e diffusa da Joseph Goebbels. Uno che di propaganda se ne intendeva.