Yara Sharif, architetta palestinese, che vuole ricostruire Gaza senza perdere le sue macerie

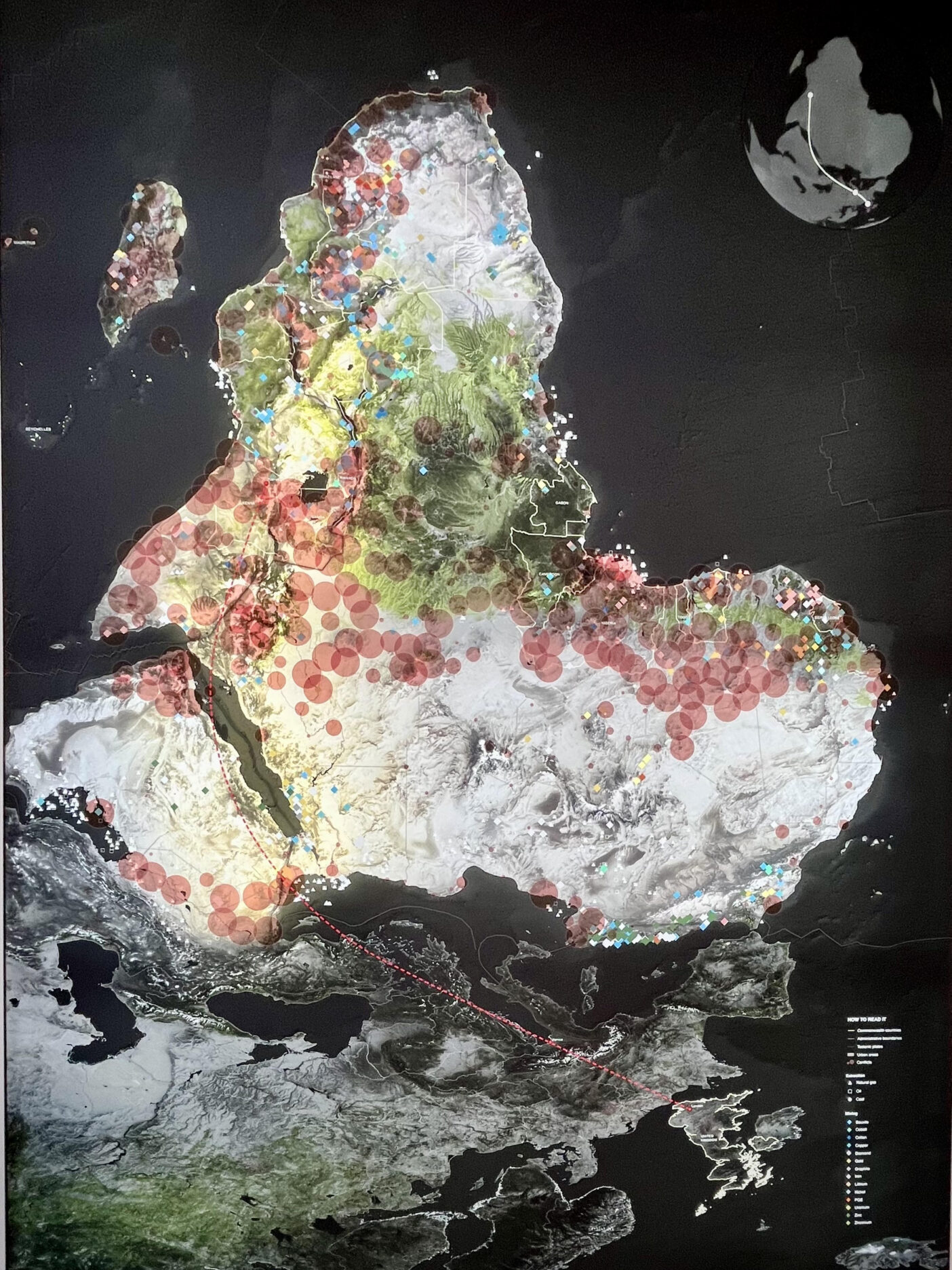

“Object of Repair”: il progetto per Gaza di Yara Sharif e Nasser Golzari, che parte dall'utilizzo delle macerie. Alla Biennale dell'Architettura di Venezia appena aperta.