Un arresto poco hollywoodiano

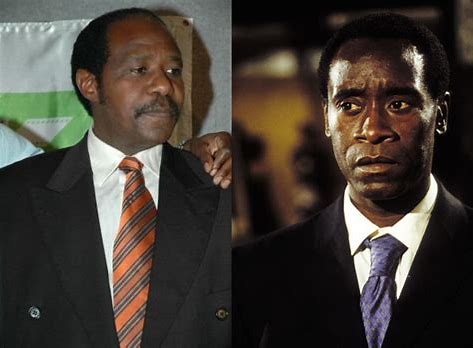

Vedere un film è un modo di viaggiare, di conoscere un popolo, una storia lontana. Può essere la motivazione e il primo passo per un viaggio vero, o almeno per approfondire la conoscenza di un paese. Ma capita che il film racconti la storia a modo suo, perché la legge del gradimento cinematografico non è sempre quella della storia con la s maiuscola. Così è accaduto che Paul Rusesabagina, l’eroe di Hotel Rwanda, il premiato film hollywoodiano, la scorsa settimana mentre si trovava a Dubai sia stato arrestato per complicità nel genocidio e trasferito a Kigali.

Grazie al film, Paul Rusesabagina ha ricevuto premi ed entrato nel cuore di milioni di spettatori del film, nel nostro cuore. Però, qualcosa non tornava, se, a conflitto finito, nessuno dei sopravvissuti dell’Hotel Milles Collines ha reso omaggio al suo coraggio, facendo invece venire fuori un’altra storia, che è anche quella che chi abbia viaggiato veramente in Ruanda si sentiva dire: il receptionist ha salvato le vite degli ospiti, ma in cambio di estorsioni costanti, minacciando denunce e instaurando un clima di terrore nell’albergo con continui ricatti. Il bottino delle estorsioni, poi, sarebbe stato diviso con le milizie genocidarie. Una versione più verosimile, in un paese dove la mattanza non si fermava davanti a niente e figuriamoci per merito di un portiere che faceva di proposito il buontempone come nel film; ma la dura realtà era poco romantica per Hollywood. Si sono così opposte due verità: quella cinematografica, artificiale ma vincente perché prodotta da una grande industria di massa; e quella delle vittime, amara e destinata a restare ignorata dai più e verificabile solo da chi ha avuto modo di andare a confrontarsi con le associazioni delle vittime ruandesi.

Sta di fatto che le nuove autorità ruandesi post-genocidio hanno accusato Paul Rusesabagina di complicità con gli estremisti, sfidando colui che nel frattempo era diventato un’icona cinematografica. Alla fine, grazie ala sponda di una cooperazione giudiziaria internazionale, lo hanno catturato e portato in Ruanda per rispondere alle accuse, con il plauso di Ibuka, la storica associazione delle vittime del genocidio, che già in Italia aveva fatto sentire la sua voce indignata quando il Comune di Torino aveva deciso di concedere a Rusesabagina un riconoscimento cittadino.

Il viaggio cinematografico in Ruanda era insomma un raccontino rose e fiori, diverso dalla cruda realtà dei fatti. È accaduto anche con Shooting Dogs, una altrimenti impeccabile ricostruzione del massacro che ebbe luogo alla ETO, una scuola tecnica di Kigali dove si erano rifugiati oltre duemila tutsi, protetti da alcuni caschi blu belgi. Quando questi se ne andarono, mettendo in salvo i pochi europei, lasciarono al loro destino i ruandesi, dei quali nemmeno duecento sopravvissero. Tra le vittime, nel film, anche il protagonista, un sacerdote americano che decide di restare vicino ai suoi fedeli fino all’olocausto. Un’alterazione non da poco: nella storia vera, il prete era un ruandese. Ma per le leggi del cinema, l’eroe doveva essere americano e di pelle bianca.

La difesa di Paul Rusesabagina, è scontata: l’essere oggetto di persecuzione da parte di un governo autoritario che perseguita i suoi oppositori accusandoli a prescindere di complicità nel genocidio. Una versione rilanciata seppure con molte cautele anche da alcuni media occidentali, per i quali uno stato africano sarà sempre corrotto e dispotico. Il Ruanda post 1994 è invece un paese che ha come tutti le sue contraddizioni ed è criticabile, ma che ha svolto un lavoro immenso nella riconciliazione nazionale, con risultati che sarebbero stati impensabili nell’Europa del dopoguerra tra ebrei, antifascisti ed ex o neo nazi-fascisti, e con notevoli progressi sociali ed economici. E che, senza complessi di inferiorità post-coloniale, ha messo in discussione, con tanto di commissione d’inchiesta, le responsabilità nel genocidio soprattutto della Francia, ma anche di Belgio, Vaticano, Nazioni Unite.

Una transizione troppo complicata per essere raccontata da un film, il quale potrà sempre incuriosirci e aiutarci a compiere i primi passi verso un paese lontano, ma anche rischiare di ribaltare la storia vera e inventare i suoi protagonisti (del resto, gli occidentali l’Africa se la sono spesso inventata a loro modo). Questo arresto è un avvertimento: un film può essere il primo spunto, ma non potrà mai sostituire il viaggio vero – vedere con i propri occhi, parlare con gli abitanti. Perché a Kigali, ben prima dell’arresto di Rusesabagina, la versione della strada era molto diversa da quella della pellicola e il mondo, nonostante tutto, non è uno schermo.

1 Comment

Grazie Niccolò, hai scritto un articolo che rispecchia il profondo sentire dei Rwandesi, la tua conoscenza della nostra storia e delle nostre vicissitudini post genocidio non ha uguali.