Insegnare in periferia, un valore aggiunto

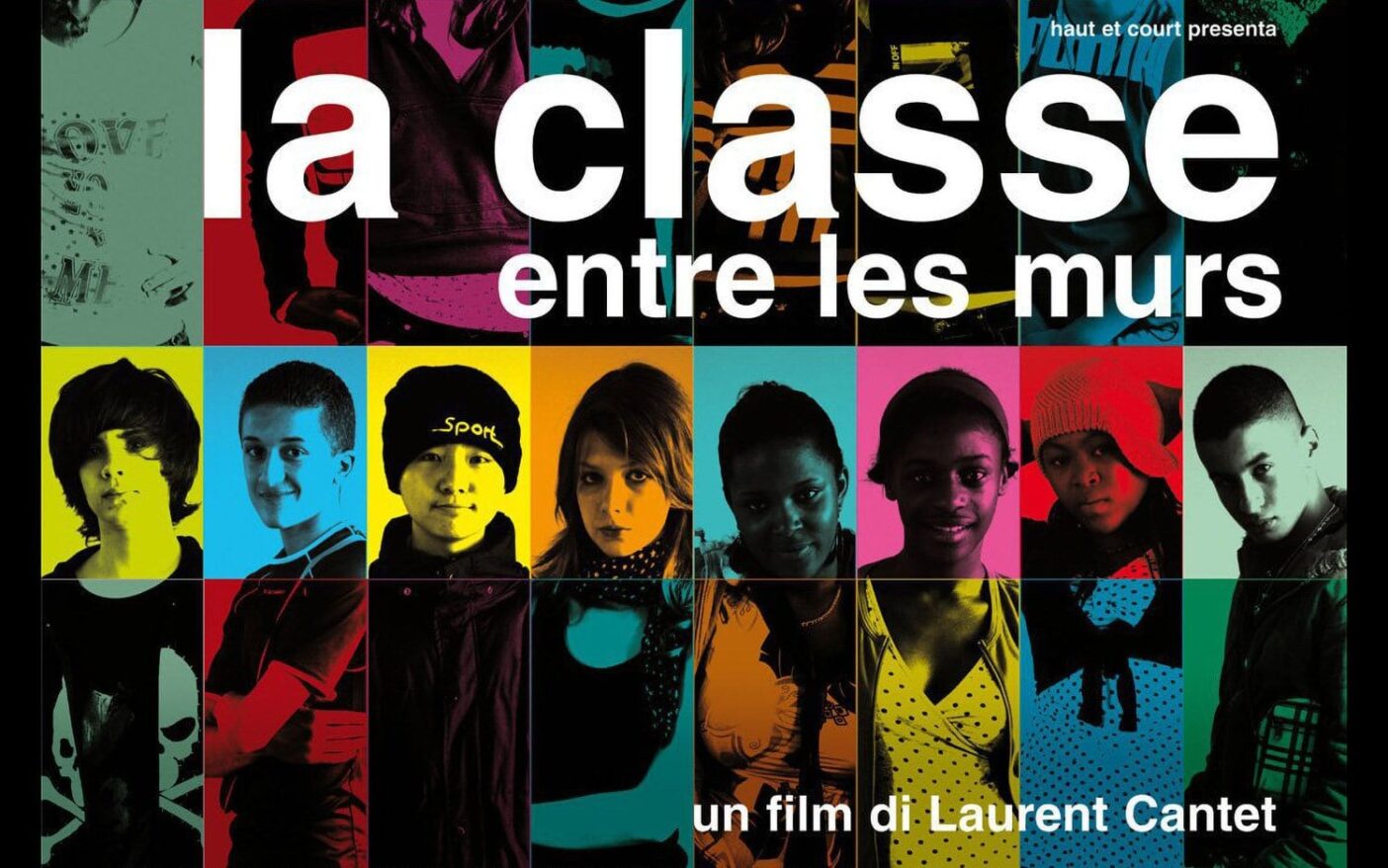

"Entre les murs" un film che restituisce uno spaccato della vita scolastica di periferia. Insegnare può essere un valore aggiunto

"Entre les murs" un film che restituisce uno spaccato della vita scolastica di periferia. Insegnare può essere un valore aggiunto

Quasi vent’anni fa destò un certo scalpore l’uscita nelle sale di un film che aveva come oggetto la vita in classe di un gruppo di studenti della scuola media superiore parigina che provenivano da contesti sociali disagiati. Il film è intitolato Entre les murs (La classe, in italiano) ed è tratto dal libro autobiografico dello scrittore François Bégaudeau che nella trasposizione cinematografica ha scelto pure di insegnare, interpretando il ruolo principale dell’insegnante.

Ne è uscito uno spaccato della vita scolastica di periferia, con ragazzi pieni di problemi e alle spalle famiglie con notevoli difficoltà economiche e contrasti dovuti alla scarsa integrazione nella società francese.

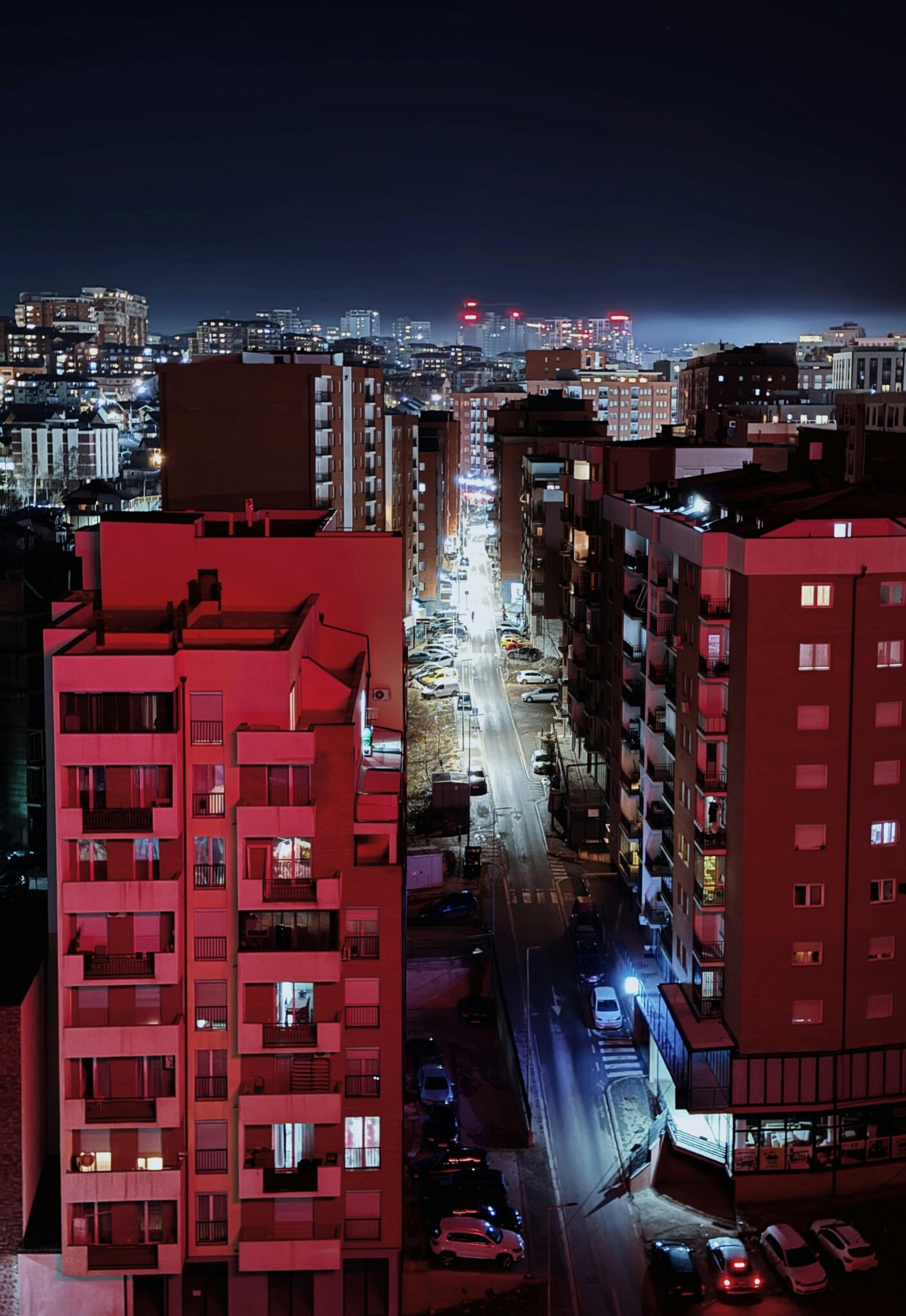

Anche in Italia ci sono scuole complicate, da cui gli insegnanti fuggono perché spaventati dal luogo e dall’ambiente circostante; oppure, se costretti per nomina a lavorarci uno o due anni, chiedono subito di essere trasferiti con domanda immediata all’ufficio scolastico, senza alcun tentennamento. Spesso questi edifici sono poi collocati in luoghi impervi, fuori mano, o nel cuore di periferie urbane e metropolitane difficili, per non dire pericolose.

Dunque, la cosa migliore per un insegnante è andarsene il prima possibile.

“Questa strada è un mondo a parte, vive di vita propria, una vita autarchica, che si nutre di attimi che possono durare per sempre”, così comincia il libro Leggere Dante a Tor Bella Monaca, di Emiliano Sbaraglia.

Si tratta della testimonianza di un docente in servizio in una scuola media di una disagiata periferia romana ma senza per questo sentirsi votato a uno spirito da missionario, bensì portando avanti il dovere di un dipendente pubblico. Il compito di ogni giorno, dunque, diventa quello di convertire la diversità in ricchezza, rendendola un valore aggiunto, una reciproca opportunità.

Perché è vero, ci sono i disagi e gli innegabili malesseri della periferia ma oltre a questi emerge la bellezza di certi luoghi generata, non dalla configurazione architettonica del contesto, ma dalla umanità varia e controversa che risiede in queste borgate dell’hinterland: un’umanità che, seppure nelle difficoltà sociali ed economiche di chi frequenta queste borgate abbandonate al degrado, si mostra depositaria di un’empatia relazionale capace però di interagire solo con chi decide per una volta di fermarsi.

“Cosa si cerca di insegnare in una scuola dove studenti e studentesse non parlano un italiano corretto ma si fanno capire piuttosto bene, non sanno la matematica ma a fare i conti sono più rapidi di una calcolatrice, se ne fregano della storia passata perché impegnati a battagliare con l’ineluttabile presente, non conoscono la geografia ma sono già stati costretti a osservare il mondo prima e meglio dei docenti che hanno di fronte? Cosa si spiega? Di cosa si parla? Che ne sai tu?”

scrive Emiliano Sbaraglia, nel suo racconto da poco dato alle stampe per le E/O edizioni.

Già, che ne sai tu di quel che avviene a quei ragazzi? Di chi entra in quelle aule e di chi invece li aspetta a casa, sempre che ci sia qualcuno in casa e non sia in carcere? O che non ci sia affatto una dimora chiamata casa?

Forse è proprio per questo che, paradosso dei paradossi, la lettura di Dante piace.

Perché pure Dante, a un certo momento della propria vita, non aveva più una casa.

“Così una mattina, gironzolando tra i banchi, ti ritrovi a leggere Dante Alighieri. E funziona. Non si capisce bene come, non c’è un vero perché.

Però funziona.”

Dunque non è strano, ma funziona.

Parola di chi ha deciso di rimanere, nonostante tutto.