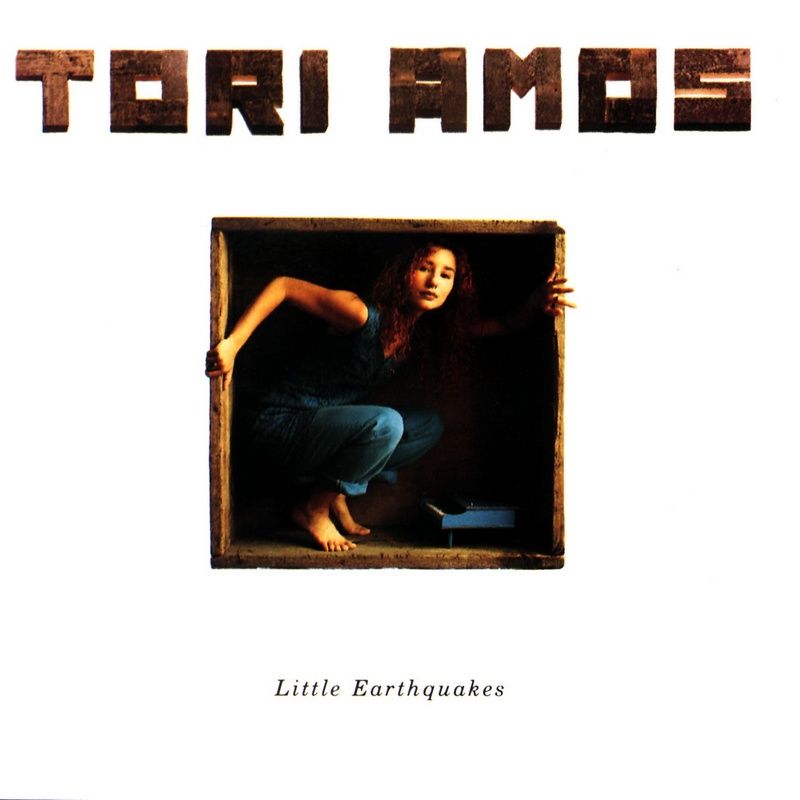

Diamanti Malinconici: # 3 Tori Amos – Little Earthquakes (1992)

Dopo aver presentato due veri e propri re della malinconia, come John Grant e David Sylvian, ho scelto di riscrivere riguardo all’album di esordio di una delle artiste che considero fra le più interessanti degli ultimi 30 anni.

Tori Amos pubblicò il suo intimo, e in parte devastante, Little Earhquakes in un periodo di piena rinascita del rock (dopo la decade degli ’80 connotata dalla musica elettronica), soprattutto tramite il grunge proposto dai Nirvana e da altri grandi gruppi provenienti dalla zona di Seattle. Ma grazie alle sue storie personalissime, alla sua voce che ricorda quella della grande Kate Bush, nonché al suo magico pianoforte, l’autrice americana riuscì a far breccia nel mainstream, al contrario di altre sue colleghe che stavano conformandosi ai tempi scalando le classifiche col suono delle chitarre elettriche (penso in particolare al grande successo di Alanis Morissette). I 12 brani dell’album alternano episodi dal mood eterogeneo, ma il filo conduttore che li lega resta una grande inquietudine di fondo, che a volte sfocia addirittura in rabbia, mentre altre riesce a entrare sotto pelle, con una dolcezza disarmante.

Il disco si apre con la splendida Crucify nella quale la Amos si ribella al senso di costante inadeguatezza che è costretta a sopportare (Why do we crucify ourselves….every day / Nothing I do is good enough for you…and my heart is sick of being in shame). Trovo che l’alto livello del suo cantautorato risieda proprio nell’assenza di banalità e di frivola leggerezza: ogni espressione qui pesca dalle profondità dell’anima e cerca di smuovere qualcosa nell’ascoltatore e, in qualche modo, di provocarlo. Nella delicata Winter ci racconta del rapporto col padre – reverendo metodista – attraverso gesti semplici che evocano momenti di rara intimità fra i due, e lui che le ricorda l’importanza di crescere e maturare (“You must learn to stand up for yourself, ‘cause I can’t always be around”).

Il picco estetico viene raggiunto con la morbida China, più che una canzone una vera e propria carezza, nella quale usa con poetica maestria la lingua inglese, da una parte utilizzando la grande nazione asiatica come allegoria per descrivere un rapporto a distanza e dall’altra per descrivere immagini domestiche che fanno riferimento alla porcellana (china, appunto). Uno dei suoi capolavori di sempre. Le canzoni andrebbero tutte citate, perché non ci sono riempitivi in questo album, ma per ovvi motivi di sintesi mi limito a evidenziare ancora solo il brano più potente di Little Eartquakes che è senza ombra di dubbio Me and a gun. Come un pugno allo stomaco Tori Amos racconta nei dettagli la dura esperienza da lei subita di uno stupro con parole che tagliano come coltelli, come quelle rivolte a tutti quegli uomini convinti che per una donna indossare qualcosa di carino significhi quasi andarsela a cercare (I wore a slinky red thing, does that mean I should spread for you, your friends, your father?).

Tuffarsi in questo album comporta molto più dell’ascoltare un po’ di buona musica: significa entrare in un mondo dove le storie non finiscono tutte bene, come nei film romantici, ma rivelano spesso che la vita sa lasciare anche ferite indelebili.

Tori Amos le ha cantate con un talento fuori dal comune, e la sua carriera ha dimostrato che non si trattava di un fuoco di paglia, ma di un vero e proprio falò che avrebbe continuato ad ardere a lungo, per la gioia dei suoi numerosi seguaci che tutt’ora attendono i suoi nuovi lavori.

“Vedo il sogno e vedo l’incubo, e credo che non puoi avere un sogno senza l’incubo”

Tori Amos