Scuotere le coscienze nell’era dell’immagine: il fotogiornalismo in mostra a Roma

Fino all'8 giugno la World Press Photo Exhibition 2025 è ospitata a Palazzo delle Esposizioni di Roma. Intervista a Cinzia Canneri.

Fino all'8 giugno la World Press Photo Exhibition 2025 è ospitata a Palazzo delle Esposizioni di Roma. Intervista a Cinzia Canneri.

In un’epoca segnata da crisi simultanee e interconnesse – dalla crisi climatica a quella democratica, dai conflitti armati alle disuguaglianze sistemiche – il fotogiornalismo torna a essere uno strumento fondamentale per interrogare il mondo e restituirgli profondità. Nella società dell’immagine, dove i contenuti visivi scorrono incessantemente sui nostri schermi in un ciclo continuo e spesso superficiale, il valore di un’immagine costruita con rigore, tempo e coscienza diventa ancora più potente.

È proprio questa la forza della World Press Photo Exhibition 2025, ospitata a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino all’8 giugno. Una mostra che non si limita a “mostrare” il mondo, ma lo attraversa, lo mette in discussione, lo rende visibile anche nei suoi angoli più ignorati. Un’esposizione promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, organizzata con il contributo di 10b Photography, che presenta le 144 fotografie finaliste della 68ª edizione del prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo.

La selezione – tra oltre 59.000 immagini provenienti da 141 Paesi – ha prodotto una raccolta intensa, che invita a guardare, a soffermarsi, a comprendere. Le fotografie documentano eventi chiave del 2024, tra cui i conflitti in Sudan, Ucraina e nella Striscia di Gaza, ma anche gli effetti devastanti del cambiamento climatico, le rotte della migrazione, le storie dei sopravvissuti. Racconti che sfidano l’oblio mediatico e chiedono spazio nella nostra coscienza.

In questo contesto di eccezionale qualità, spicca il nome dell’unica fotografa italiana premiata quest’anno: Cinzia Canneri, che ha ricevuto il riconoscimento per la categoria Long-Term Projects per l’area Africa. Il suo progetto – costruito con anni di lavoro sul campo – segue le vite di alcune donne in fuga dall’Eritrea e dal conflitto in Etiopia. Canneri racconta, attraverso il suo fotogiornalismo, le sue immagini, non solo la disperazione di chi abbandona la propria terra, ma anche la forza, il coraggio e la resilienza di chi lotta ogni giorno per esistere e resistere.

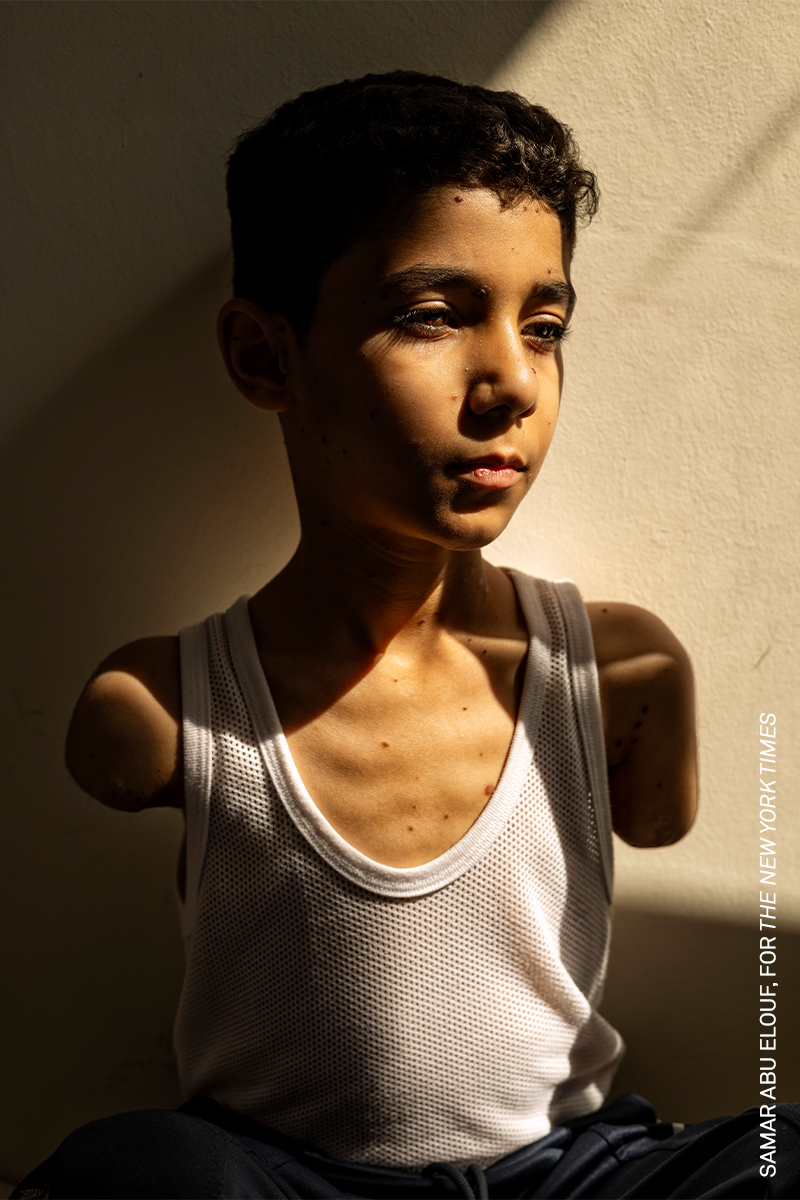

Il premio principale, il World Press Photo of the Year, è andato alla fotografa palestinese Samar Abu Elouf per lo scatto realizzato per il New York Times: l’immagine commovente del piccolo Mahmoud Ajjour, 9 anni, rimasto senza braccia in un’esplosione mentre tentava di fuggire con la sua famiglia da un attacco israeliano a Gaza. Accanto a lei, tra i finalisti, il fotografo statunitense John Moore con Night Crossing, ritratto di migranti cinesi appena entrati negli Stati Uniti, e Musuk Nolte con Droughts in the Amazon, che documenta le conseguenze della siccità in un remoto villaggio amazzonico.

La giuria globale, presieduta da Lucy Conticello, direttrice della fotografia di M (il magazine di Le Monde), ha selezionato i vincitori dopo una prima scrematura affidata a sei giurie regionali. Il risultato è una mostra che non solo racconta, ma interroga. Una mostra che non si limita a documentare, ma scuote, invita alla responsabilità, all’empatia, alla riflessione.

Perché oggi più che mai, quando la verità viene spesso manipolata, quando i media tradizionali faticano a seguire le crisi meno redditizie e l’attenzione pubblica si dissolve in pochi secondi, il fotogiornalismo di qualità assume una funzione civile imprescindibile: quella di costruire memoria, generare consapevolezza, umanizzare ciò che è distante. È un invito a guardare con occhi nuovi. E a non distogliere lo sguardo.

Nel mezzo della potenza visiva e documentaria della World Press Photo Exhibition 2025, tra le immagini che feriscono, che informano, che denunciano, c’è una fotografia che si prende il tempo per sussurrare. Non urla, non espone corpi, non cerca lo shock. È una foto che lavora per evocazione e per assenza. Ed è proprio per questo che merita un riconoscimento speciale: il mio personale e affettuoso “Premio Barbara Lalle”, dato non con l’autorità di una giuria, ma con la libertà del cuore.

La fotografia è firmata da Yeaaung The, fa parte del progetto “Myanmar: una nazione in conflitto” e ritrae un momento di sepoltura: compagni ribelli che danno l’ultimo saluto ai loro caduti, nel buio, nel fumo, nella luce accecante che scolpisce croci e sagome come anime intrappolate tra due mondi. La pala è al centro, quasi come un’estensione del lutto. La terra sollevata diventa il peso della memoria.

Quello che colpisce di questa immagine è la sua sospensione temporale e spaziale. Non c’è un riferimento geografico immediato, non c’è un tempo identificabile: potrebbe essere il 2024 in Myanmar, come l’Europa del XIX secolo, come una visione onirica di una guerra mai finita. Questa fotografia si colloca al confine tra documento e visione, tra fotogiornalismo e arte, tra la narrazione del reale e l’estetica della morte.

C’è un gusto gotico, sepolcrale, ma anche profondamente romantico in questa scena. Il gioco delle luci che proiettano le croci nella nebbia, il contrasto drammatico tra l’ombra e la figura femminile piegata nella fatica, creano una tensione visiva che ricorda i dipinti dell’Ottocento, i cimiteri raccontati dalla poesia nera, ma anche le fotografie simboliste che raccontano la tragedia umana come una lunga elegia.

Yeaaung The riesce in un’impresa rara: trasformare la documentazione della guerra in una meditazione visiva sulla perdita, senza mai perdere il rispetto per la realtà. È una fotografia che non mostra il sangue, ma lascia intuire il dolore. Non espone il corpo, ma fa pesare l’assenza.

In un mondo in cui spesso si confonde il dolore con il sensazionalismo, questa immagine resta dignitosa, pudica, potente. E proprio per questo la scelgo, con leggerezza e serietà insieme, come la mia vincitrice personale.

Il tuo progetto premiato racconta le storie di donne in fuga da guerre e repressioni. Cosa ti ha spinta a seguirle per così tanto tempo?

Ho iniziato questo progetto da freelance perché ho cominciato a lavorare come fotografa solo nel 2017. Prima ero una psicologa, ma desideravo intraprendere un lavoro che mi permettesse di entrare nel mondo professionale della fotografia. Scelsi di andare in Eritrea e in Etiopia perché il nostro Paese ha un debito storico con queste terre, e fui subito interessata a comprendere la condizione delle donne in quei luoghi. Anche la violenza perpetrata contro di loro fa parte della nostra storia coloniale.

Ero una ragazza quando vidi la foto di Destà, la bambina comprata da Indro Montanelli insieme a un cavallo e un fucile durante la guerra del 1935. Ricordo chiaramente la sensazione di rabbia e ingiustizia che provai. Alcune emozioni rimangono dentro di noi, e credo siano state la scintilla che ha acceso la mia motivazione a documentare la condizione delle donne in questa parte del Corno d’Africa.

In una prima fase, avevo documentato il viaggio delle donne eritree in fuga da una delle dittature più oppressive al mondo. Con lo scoppio della guerra nel Tigray, il mio lavoro si è esteso anche alle donne tigrine che, insieme alle eritree, erano diventate bersaglio di violenze sessuali usate come arma di guerra.

È stato soprattutto l’esercito eritreo a fare ricorso alla violenza sessuale su entrambe: contro le donne eritree come atto punitivo, per aver osato fuggire dal proprio Paese; contro le donne tigrine come strumento di sterminio etnico.

Il corpo delle donne era diventato un campo di battaglia, colpito brutalmente proprio in quanto corpo di donna.

Qual è stato il momento più difficile – o più significativo – durante il tuo lavoro sul campo in Africa?

Momenti difficili e significativi si sono susseguiti uno dopo l’altro, ed è impossibile per me scegliere i più importanti. Tuttavia, posso individuare quelli che, in questo momento, sento più rilevanti per me.

Paradossalmente, non ti parlerò di momenti di pericolo — anche se li ho vissuti — ma di un cambiamento personale che, in qualche modo, ha influenzato profondamente il mio approccio alla storia, soprattutto nell’ultimo anno.

Dopo anni di lavoro su queste tematiche, nonostante la collaborazione con la diaspora eritrea e tigrina, ho iniziato a percepire il mio punto di vista — quello di un’occidentale che si reca in terre più vulnerabili — come non del tutto adeguato.

Mi sono sempre mossa nel rispetto della dignità e dei diritti delle persone che incontravo, ma allo stesso tempo era innegabile che portavo con me un certo “potere” legato al mio essere occidentale, e che raccontavo storie di persone che non avevano le mie stesse opportunità.

È stato un percorso di consapevolezza, a tratti doloroso, ma che mi ha portato nuove energie e stimoli.

Insieme ad altre donne — eritree, tigrine, sudanesi e italiane — ho fondato il collettivo “Cross Looks”, con l’obiettivo di costruire narrazioni plurali e condivise.

Grazie a questa esperienza, il mio lavoro è stato contaminato dagli sguardi delle donne, per lo più attiviste, di queste terre, per trovare una condivisione strutturale al progetto, che potesse ridefinirlo su significati nuovi e integrati tra culture diverse.

Oggi lavoriamo insieme e le mie foto sono opportunità di progetti comuni, come per esempio sostenere un’organizzazione tigrina, Hiwyet Charity , che supporta le donne vittime di violenza.

In un’epoca di immagini fugaci e social, come si costruisce un racconto

visivo che lasci il segno nel tempo?

La mia più grande felicità è stata quella di dare visibilità alla storia che raccontavo che i media internazionali avevano taciuto. Una persona, che accetta di essere fotografata, ti offre la sua storia e ti dà fiducia che tu possa raccontare l’ingiustizia che vive. Tuttavia, come fotografo, non sai mai se — o quanto — riuscirai davvero a rispondere a quella fiducia.

Una volta, in Tigray, ho incontrato una donna vittima di violenza sessuale

durante la guerra. Non aveva mai raccontato quanto accaduto nemmeno a suo

marito, per paura di essere abbandonata, a causa del terribile stigma che grava

sulle donne sopravvissute a queste violenze.

Le chiesi: “Perché racconti a me ciò che hai dovuto — e devi ancora — tacere

con tutti gli altri?”.

E lei mi rispose: “Perché questo dolore possa avere una parola”.

Il World Press Photo è, per me, la parola di queste donne.

Le immagini che riescono a catturare un significato diventano storia e, per

questo, rimangono nel tempo. Non si tratta di un processo razionalistico, ma di

pensiero, emozioni e relazione.

La fotografia “bella” è difficile da definire. Sui social ci sono molte immagini che

piacciono e ricevono like, ma che si perdono, relegate a una bellezza puramente

estetica e fine a sé stessa.

La bellezza di una fotografia che entra nella storia risiede invece nella sua

capacità di andare oltre i requisiti della cosiddetta teoria, per esprimere con

ancora maggiore forza il proprio significato.

È la fotografia che possiede ciò che Roland Barthes chiamava il punctum:

qualcosa che ti scuote, ti turba e, in qualche modo, ti cambia.

Ogni fotografia destinata a restare nella memoria collettiva ha questo valore

aggiunto, che non è necessariamente un surplus; anzi, spesso è una mancanza,

un’assenza, un vuoto.

Le immagini più potenti nella storia della fotografia sono spesso sfocate, con

prospettive che perdono le linee rette e contrasti che celano i dettagli del reale.

Sono quelle immagini che si proiettano in un “altrove” per riuscire,

paradossalmente, a esprimere al meglio la realtà di un racconto.

Perché il reale non è mai una realtà oggettiva, ma una storia.

Cosa significa per te ricevere un riconoscimento così prestigioso in un

panorama internazionale spesso dominato da fotografi anglosassoni?

Per quanto riguarda il confronto con il mondo anglosassone, non saprei dire

con certezza. È chiaro che si tratta di un contesto più vasto rispetto a quello

italiano, con un numero maggiore di fotografi attivi. Tuttavia, la fotografia

italiana ha una tradizione solida e una contemporaneità di grande rilievo, che

merita attenzione e riconoscimento.

Quello che invece noto con forza è una differenza legata al genere. Il mestiere di

fotografo viene ancora oggi percepito, ingiustamente, come più adatto agli

uomini — soprattutto nel campo del reportage, che comporta viaggi in territori

lontani e spesso instabili. C’è uno stigma diffuso nei confronti delle donne, e

ancor più delle madri. Questa è, secondo me, la vera disparità: per le donne è

più difficile emergere, soprattutto nei Paesi latini. Anche nei contesti

anglosassoni le difficoltà non mancano, ma sono generalmente meno marcate

rispetto a quelli mediterranei. In ogni caso, il confronto con i colleghi uomini

resta ancora squilibrato, ovunque.