VicoQuartoMazzini, ferocemente classici

Intervista a Michele Altamura e Gabriele Paolocà, entrambi attori, entrambi appassionati del mestiere del Teatro. Loro la compagnia VicoQuartoMazzini.

Intervista a Michele Altamura e Gabriele Paolocà, entrambi attori, entrambi appassionati del mestiere del Teatro. Loro la compagnia VicoQuartoMazzini.

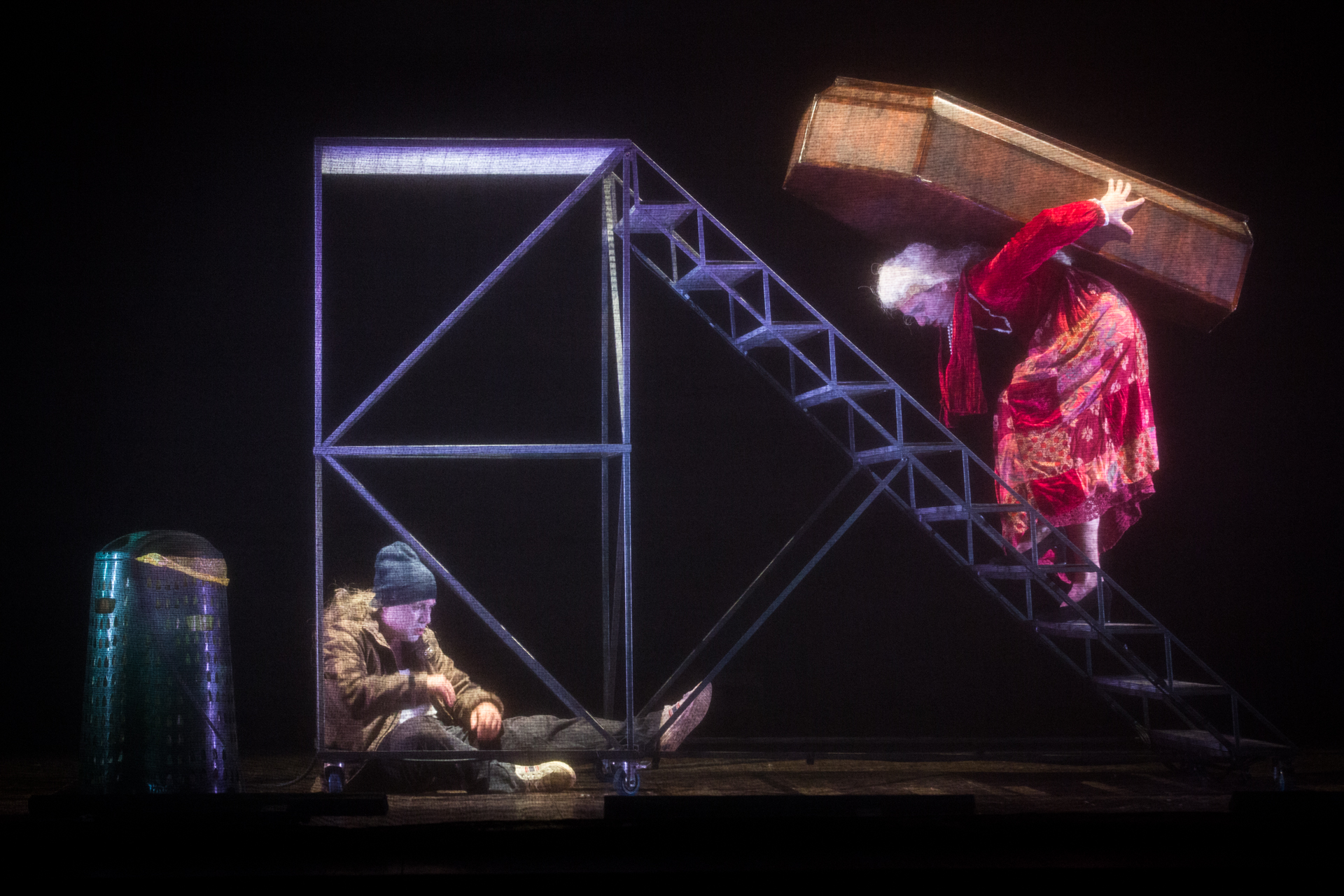

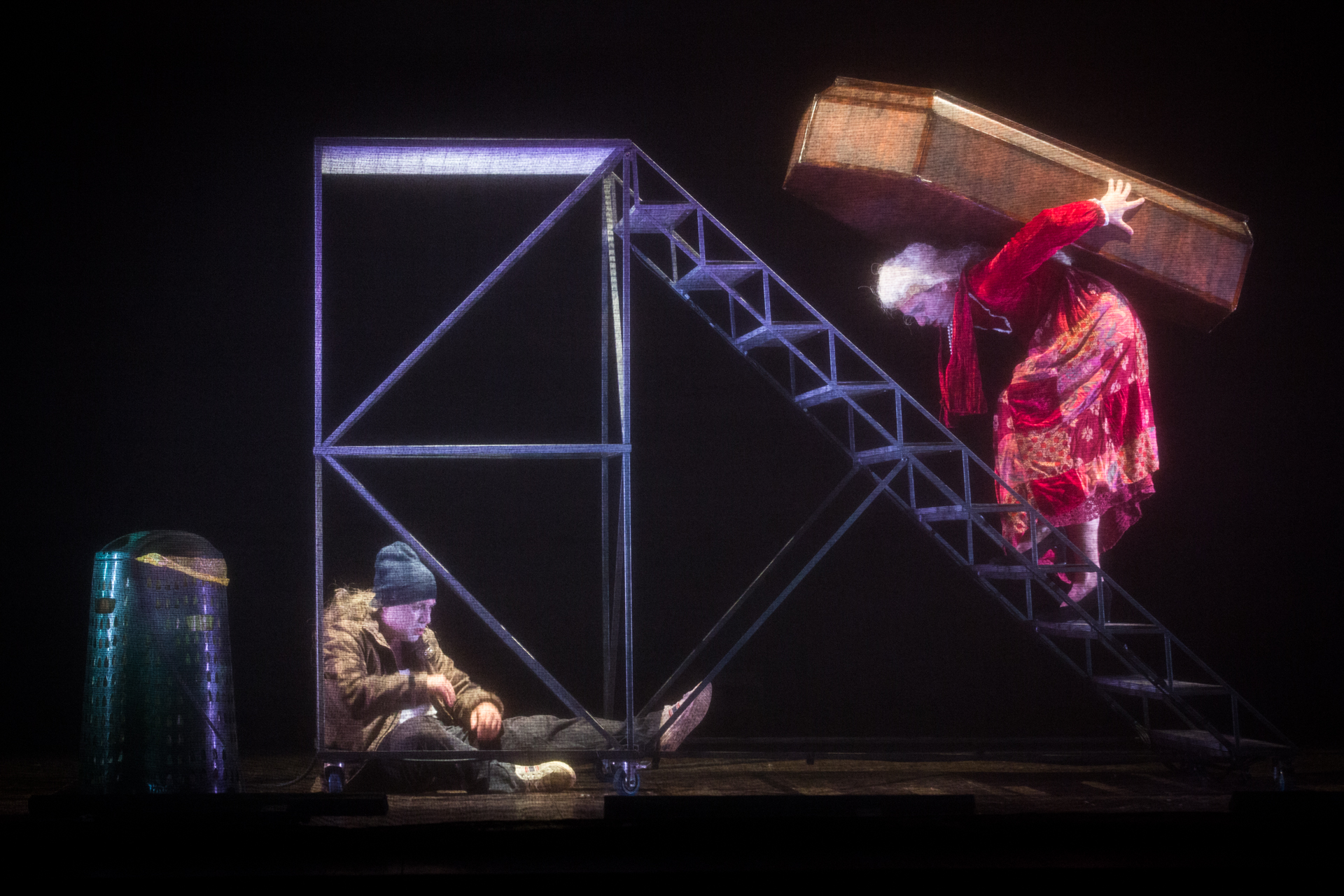

Michele Altamura e Gabriele Paolocà, entrambi attori, entrambi appassionati del mestiere del Teatro. Entrambi diventati registi per mettere in scena il loro modo di fare Teatro. Costituiscono la compagnia VicoQuartoMazzini (Premio Hystrio 2021 come miglior compagnia emergente) attraversando scritture originali e rivisitazioni di grandi classici del teatro e della letteratura. L’intento del loro lavoro è quello di rivelare le grandi storie capaci del nostro tempo raccontandole attraverso le molteplici possibilità dell’arte scenica e performativa, come avvenuto con il loro ultimo spettacolo “La ferocia”.

Michele è un ragazzo del sud Italia che mi ha subito colpito per la sua gentilezza antica, tipica di quel popolo lavoratore, sotto il sole cocente della Puglia. Il suo modo di fare Teatro è artigianale, istintivo, diretto e di grande talento.

Gabriele l’ho conosciuto quando aveva 17 anni (alcuni lustri fa), era un adolescente talentuoso, animato dal desiderio di fare l’attore e di fare il Teatro…a distanza di tanti anni, me lo ritrovo bravissimo attore e regista, come allora con l’anima sognante, nonostante il tempo.

Ho chiesto ad entrambi di rispondermi alle stesse domande per ascoltare i pensieri di questa coppia teatrale tra le più interessanti del panorama teatrale italiano.

Se dovessi raccontare di te in terza persona, come ti racconteresti?

M. Un testardo, nel bene e nel male.

G. Lo farei raccontando il mio desiderio di raccontare l’altro. Penso sia questo quello che mi caratterizza: il mio estremo bisogno di mantenere uno sguardo vivo e interessato su quello che mi circonda, trovando gli elementi che mi accendono e che penso possano accendere gli altri.

Che significa, per te, essere un regista/autore/attore di sé stesso?

M. Quando abbiamo deciso di lavorare insieme, abbiamo scelto di mettere un noi davanti a un io. Non mi sento mai solo quando lavoro in teatro, sento di avere sempre una sponda in Gabriele e questo penso sia un dono che ci siamo fatti parecchi anni fa e che teniamo vivo ancora oggi. Essere guardati da fuori, durante il lavoro di creazione, è essenziale e in questo meccanismo di costante fiducia (che va sempre rinnovata giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo) trovo tutto il senso della parola Compagnia.

G. Il Teatro è una macchina complessa fatta di diverse componenti. Ho imparato in questi anni a porre sempre e solo l’attenzione sul prodotto finale, e cioè lo spettacolo. Ogni spettacolo ha il suo percorso e le sue esigenze, e per rispettarle bisogna saper mettere da parte le definizioni. In questi anni, lavorando in teatro e soprattutto in compagnia, mi è capitato di essere macchinista, light designer, costumista, attrezzista, psicologo, inventore, diarista di bordo, despota, mozzo e infinito altro. Sarebbe lungo e difficile raccontare cosa ha significato ricoprire tutte queste mansioni; le definizioni servono solo per i crediti. Mi piace definirmi un teatrante, credo sia la parola giusta per abbracciare la complessità del nostro mestiere.

Cosa ti spaventa, di più, del mondo del Teatro?

M. Quando il teatro si mette in una posizione di auto-marginalità rispetto alla società, quando si esaurisce nel confronto con i soli addetti ai lavori, quando vuole lanciare un messaggio semplice. Mi spaventano tante cose del teatro, per questo lo amo profondamente.

G. Mi spaventa la precarietà del nostro lavoro e gli innumerevoli e variabilissimi fattori che la determinano. Ogni anno mi ripeto che questo potrebbe essere l’ultimo, ogni anno rinuncio a qualcosa per continuare a mantenermi aggrappato a un sistema che non ti permette “pensieri stabili”. Il teatro è un amante fatale e narcisista, ti chiede tutto e tu ci caschi sempre.

Cosa ti fa “perdere la testa” (in positivo e anche negativamente)?

M. Il disfattismo degli scoraggiatori seriali, in senso negativo. Rivedere il gol di Maradona ai Mondiali dell’86, quello in cui scarta tutta la squadra dell’Inghilterra ed entra in porta con il pallone, in senso positivo.

G. Mi fa perdere la testa il pensiero del teatro. Mi ossessiona ogni minuto e non lascia spazio a nient’altro. Il teatro mi rende alienato, emarginato, stralunato, mal visto e mal considerato. E per questo lo adoro, perché il gioco della società non mi interessa, non ci sono portato. Il teatro è la scusa geniale che ho trovato per disinteressarmene.

Quali difficoltà trovi, se ne hai, nella direzione degli attori/trici?

M. Esistono due livelli complementari nel lavoro con gli attori e le attrici: uno personale e uno collettivo. Si tratta di compiti di lavoro, più che di difficoltà da superare. Per entrare in contatto profondo con una singola persona, come nella vita, è necessario trovare il linguaggio giusto. Ogni attore/attrice ha costruito, durante la sua esperienza in teatro, la sua lingua: il compito del regista è comprenderla e utilizzarla per comunicare. Il secondo livello riguarda la capacità di gestione dei gruppi, il saper creare l’equilibrio tra le persone dentro e fuori la scena. Gli spettacoli che funzionano, costruiscono su questo equilibrio la propria fortuna.

G. La difficoltà nella direzione attoriale sta nel saper individuare il giusto percorso di avvicinamento dell’attrice/attore alle idee che sono alla base dello spettacolo. Il materiale umano è mutevole, proprio perché vivo. Il compito del regista è costruire delle fondamenta solide che siano in grado di mettere al sicuro sia l’attrice/attore che il disegno registico. Mi piace pensare che la responsabilità del rapporto con le attrici/attori sia sempre del regista, qualunque cosa accada. Quindi penso che la difficoltà stia nell’arrivare adeguatamente preparati a questo incontro.

Quali è la parte più bella del tuo lavoro?

M. La parte artigianale, quella che mostra tutta la sapienza di secoli. Mi piace il lato posteriore delle scenografie, quello che si nasconde allo sguardo del pubblico e che spesso è soltanto un trama di assi di legno e cantinelle inchiodate con sopra delle scritte utili al montaggio/smontaggio. La trovo una bella metafora, mi ricorda Eduardo quando scriveva: “A teatro, la suprema verità è stata e sarà sempre la suprema finzione”.

G. La parte più bella è quando tutto prende vita; quando tutte le paturnie, le attese, le ansie, le riflessioni interminabili, i tentativi sbagliati, le incomprensioni, le paure, le mail, le rimostranze, i dubbi, le sfortune, le “riunioni amministrative”, le disavventure, le lacrime, la fatica, la frustrazione… quanto tutto questo finisce. E resta soltanto quello che si è creato, assieme, e non ci sono più parole “altre”, c’è solo il teatro: lì, torno a casa.

Che tipo di spettatore sei, quando vai a teatro?

M. Un rompiscatole, perché assistere agli spettacoli degli altri è parte integrante del mio lavoro. È essenziale per me l’analisi delle scelte registiche, drammaturgiche, interpretative dei miei colleghi e colleghe, mi permette di capire tante cose che spesso non riesco a capire quando sono immerso nel percorso di creazione. Molto spesso ho delle intuizioni quando sono in platea ad assistere a degli spettacoli che non mi stanno piacendo, per questo vado a teatro ogni volta che posso.

G. Sono un addetto ai lavori, ahimé. Mi guardo attorno, guardo le luci, vedo che tipo di amplificazione viene utilizzata, che tipo di quadratura è stata fatta con le quinte. Penso a come sono stati diretti gli attori, a come lo avrei fatto io, mi chiedo se lo spettacolo che sto preparando entrerebbe in quel teatro. Alle volte mi annoio, mi chiedo perché quelli lì sul palco ci stanno facendo quello che ci stanno facendo. Poi, ogni tanto, metto a tacere tutti questi me, e piango, e ritorno a quel giorno in cui a 17 anni ho scelto che avrei dedicato la vita al teatro.

Cosa ti diverte di più del racconto che fanno di te gli amici/che…oppure le persone che non conosci ma delle quali percepisci cosa pensano di te?

M. Pagherei tutto quel che ho per avere il potere di sapere cosa pensino veramente gli altri di me, anche gli amici. Ho una discreta intuizione nel leggere le persone, soprattutto le relazioni che si creano. Ma non capisco nulla quando si tratta di me.

G. Quando parlano di te non credo ci sia possibilità di divertimento. Sono quelle rare occasioni in cui hai l’opportunità di capire come sei apparecchiato nei confronti del mondo. Sono momenti in cui bisogna stare attenti, c’è poco da ridere.

Politica = Teatro oppure Teatro è Politica?

M. Questa è la domanda delle domande, e naturalmente dipende dall’accezione più o meno ampia che diamo all’aggettivo “politico”. Personalmente, preferisco coltivare la mia vocazione all’attivismo fuori dalla scena, per strada, nelle manifestazioni, nei collettivi. In teatro, non amo quando sento troppo forte “il messaggio”, o quando chi crea si sente decisamente dalla parte del giusto, o quando si abdica alla dimensione formale; il rischio, in questi casi, è una sorta di ricatto allo spettatore, che si trova costretto ad aderire innanzitutto ai contenuti, senza potersi pronunciare sulla forma. Preferisco quando l’arte ci mette in contatto con l’essere umano, anche nei suoi aspetti orrendi o poco edificanti.

G. Il teatro è sempre politico, volente o nolente. Il palcoscenico, il piedistallo, il silenzio e l’attenzione che si creano attorno: tutto, a teatro, è generatore di un’opportunità — e di un dovere — politico, ogni volta. Anche quando non si ha la minima voglia di esserlo, “politico”, lo si è comunque. Soprattutto lì. Nell’occasione persa. Nella possibilità mancata di fare qualcosa, di dire qualcosa, di fronte a una comunità che ha deciso di mettere a tacere tutto il resto, concedendosi al rito laico del teatro.

Cosa abbiamo (fortunatamente) lasciato nel Teatro del passato?

M. Il credito che per troppo tempo abbiamo dato a chi costruisce il proprio percorso creativo sulla sofferenza (e a volte l’umiliazione) degli altri.

G. È una domanda difficile. Penso sempre e solo a quello che abbiamo perso del passato. Ne parlerò col mio analista.

Cosa abbiamo (purtroppo) perso del Teatro del passato?

M. Il tempo che si poteva concedere al lavoro di ricerca e di creazione. Per un’artista, dover fare uno spettacolo all’anno provandolo 30 giorni (quando va bene) e portandolo in scena per 30 repliche (quando va bene) significa inserirsi in un meccanismo di consumo, dove quello che hai creato oggi, domani è già vecchio. La cosa che mi spaventa è che ci si sta pian piano tutti convincendo che sia l’unico mondo possibile.

G. Una volta, mentre facevo ricerca per uno spettacolo tratto dall’opera di Henrik Ibsen, lessi che l’autore norvegese – in accordo con il suo editore – faceva sempre uscire le sue opere nel periodo di natale. Lo faceva perché durante le festività la gente amava mettersi attorno al fuoco, assieme a tutta la famiglia, per leggere e intepretare il nuovo dramma del loro autore preferito. Poi penso a mia nonna, che aveva la quinta elementare, e nonostante questo, assieme ai suoi fratellini più piccoli, metteva in scena i drammi di Pirandello per tutto il vicinato. Ecco, mi manca quest’attenzione qui, questo rumore attorno al teatro da parte della gente comune.

Sei diventato ciò che sognavi di diventare da bambino?

M. Volevo fare il papa, saltando tutta la trafila parroco/vescovo/cardinale. Mi sa che siamo molto lontani.

G. Da piccolo guardavo con noia alle cose dei grandi. Non capivo perché si dovesse perdere tempo dietro a tutto quel brigare. Pensavo che si dovesse passare il tempo solo a giocare, aspettando che il sole tramontasse. Ed eccoci qui, oggi, a fare i teatranti. Tutto sommato, non è cambiato niente.

Cosa pensi del “Pubblico” (spettatori/trici)?

M. È un rapporto conflittuale quello tra me e il pubblico. Mi fa incazzare quando ho lo sensazione che gli vada bene tutto impedendomi di fidarmi veramente di lui, quando abbocca alla retorica, quando non comprende quanta fatica costi cercare ogni sera una verità scenica. Allo stesso tempo è la risposta alla domanda “Per chi fai teatro?”. Per il pubblico. Per quello spettatore o spettatrice che a sedici anni è andato a teatro cercando un’esperienza emotiva che il suo mondo circostante non riesce a dargli o che a settant’anni non si rassegna all’eutanasia della televisione.

G. Ma guarda, con il mio pessimismo cronico, devo dire che io sono sempre un grande fan del pubblico, qualunque cosa faccia. Sapere che una persona ha deciso di uscire la sera, con il caldo o con il freddo, per mettersi lì, a disposizione di un’idea — pronto a lasciarsi attraversare da quella idea, emozionandosi… o anche annoiandosi — mi basta per pensarne decisamente bene. Poi c’è il pubblico degli addetti ai lavori. Ma noi siamo noiosi, abbiamo altre logiche. Noi… ci dobbiamo sopportare così come siamo.

Chi è il tuo punto di riferimento, oggi (cinema teatro musica arte vita privata…)?

M. Il mio amico Roberto, che ha vissuto mille vite, che cambia casa ogni due/tre anni, che chiude capitoli e ne apre di nuovi, che chiede le cose che non sa, che è un uomo libero.

G. Thom Yorke. Restare lì, sempre nell’Olimpo, una divinità intramontabile costruita con lo stile, la passione e la curiosità. Forse era questa la risposta alla domanda 12.

Cos’è che ti fa scoraggiare?

M. La stupidità. Contro la stupidità non c’è possibile battaglia, si perde sempre. Mi scoraggio anche e soprattutto quando reagisco da stupido, in maniera ideologica.

G. Le cose che non cambiano mai. Tutte le rivoluzioni piccole e grandi che non faremo mai. L’egoismo che non fa vedere al di là del proprio naso.

L’ultima volta che ti sei commosso per un’opera d’arte (cinema teatro musica musei)?M. È stata una commozione fisica, non psicologica. Ieri sera ho visto un live di Daniela Pes. La potenza dei suoi bassi, attraverso i subwoofer, mi ha creato un vuoto nello stomaco.

G. L’altra sera ho visto un documentario su Berlinguer. Le facce dei giovani e degli anziani che si stringono attorno a un uomo che incarna un’idea, gente che piange come se avesse perso un padre o un figlio. Il senso che passa da tutto questo: grande arte.

In cosa credi?

M. Nel valore della fiducia incondizionata e spregiudicata, anche a rischio di restare delusi.

G. Nei momenti in cui ti viene da pensare: “questo lo devo ricordare”.