Medaglia d’oro del reggae: Catch a fire – Bob Marley and the Wailers (1973)

Oggi è la volta del Reggae, del quale Bob Marley, insieme ai suoi Wailers, è da considerare come l’indiscusso portabandiera. Dei suoi album, Catch a fire del 1973 è quello che critica e pubblico tendono quasi unanimemente ad indicare come punto di riferimento di questo genere musicale, ancorché forse non il più bello in assoluto. Il motivo determinante è che fu il primo disco reggae a raggiungere il successo internazionale e funzionò quindi da vero e proprio apripista storico.

Dopo aver lavorato in Svezia su una colonna sonora ed un tour in Gran Bretagna pressoché fallimentare, Marley e la sua band si trovarono nel dicembre del 1971 praticamente senza soldi, ed erano talmente al verde da non poter neanche tornare in Giamaica. Per via di restrizioni agli stranieri. In realtà non potevano neanche lavorare, e così chiesero un copioso anticipo a Chris Blackwell fondatore della Island Records per il disco successivo, anche se questo causò qualche problema legale con l’etichetta CBS a cui Marley era legato. Tornati a Kingston, iniziarono le registrazioni nelle quali la collaborazione con il resto del gruppo – Peter Tosh (voce e organo) Bunny Levingston (percussioni), e i fratelli Aston e Carlton Barrett (rispettivamente basso e batteria) – fu finalmente piena ed organica, portando l’album su altri livelli rispetto ai precedenti. La produzione di Blackwell, dal canto suo, fu determinante con sovra-incisioni successive effettuate con session men americani che resero il disco più appetibile ai gusti mainstream.

Le danze si aprono con tre pezzi stupendi tutti sullo stesso tema che sembra dominare tutto Catch a fire: il primo è Concrete jungle che è un vero e proprio inno Rastafari (religione alla quale aderivano tutti gli Wailers) contro la schiavitù, segnato da versi amari come: “No chains around my feet, but I’m not free, I know I’m bound here in captivity”. Il secondo, Slave Driver, non è da meno con i riferimenti alle deportazioni (“I remember on the slave ship how they brutalised our very souls”) mentre Peter Tosh chiude il tris d’assi con la più corale 400 years di cui è coautore con Marley, ricordando al popolo i quattro secoli di oppressione razziale, ma anche invitandolo a mettervi fine, indicando una sorta di terra promessa (“I’ll take you to a land of liberty”).

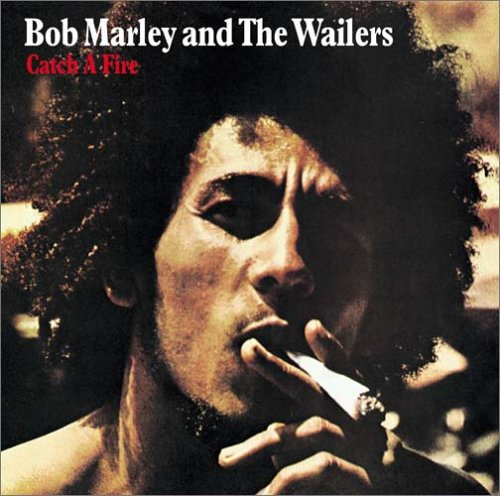

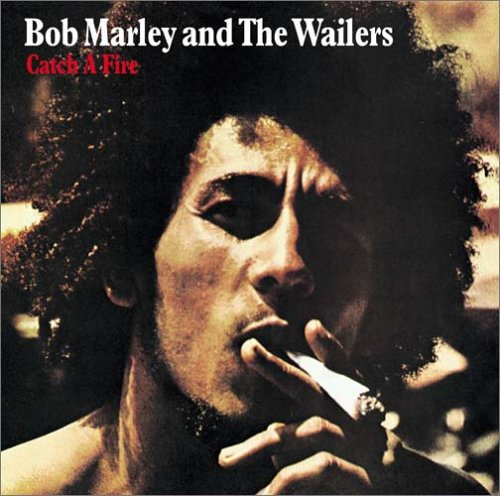

A dire il vero, c’è anche spazio per richiami diretti all’amore universale come in No more trouble, nonché per un po’ di allegria grazie a Stir it up (unico brano che verrà selezionato anni dopo per la mitica Legend, fortunata compilation di hits) che ha un andamento più spensierato e il cui sound è dominato da un ondeggiante effetto wah-wah, inserito in post-produzione dal citato Blackwell. Quest’ultimo commissionò anche la copertina originale del vinile le cui prime 20.000 copie raffiguravano un accendino tipo Zippo (con espresso riferimento al titolo che ricordiamo significa sostanzialmente brucia all’Inferno). Successivamente fu sostituita definitivamente da una foto di Marley che fuma un mega spinello, in qualche modo simbolo della cultura popolare giamaicana.

Nel complesso direi, per concludere, Catch a fire resta un album da collezionare e ascoltare assolutamente, soprattutto per chi volesse entrare in connessione con il Reggae, stile spesso così profondo e nello stesso tempo, grazie ai suoi ritmi, mai così pienamente malinconico.

“Meglio morire combattendo per la libertà che vivere da schiavi.”

Bob Marley