Sto pensando di finirla qui. Il cinema labirintico di Charlie Kaufman

Lo sceneggiatore e regista Charlie Kaufman ci aveva già abituati al suo cinema apparentemente complesso, assolutamente affascinante per la qualità di scrittura. I’m Thinking of Ending Things, adattamento del libro di Iain Reid, già nel suo titolo ci propone subito quell’approccio polisemantico e aperto a diverse interpretazioni: la protagonista sta valutando di terminare la relazione con il suo ragazzo conosciuto da poco oppure è intenzionata a togliersi la vita come potrebbero suggerire alcune situazioni del lungometraggio?

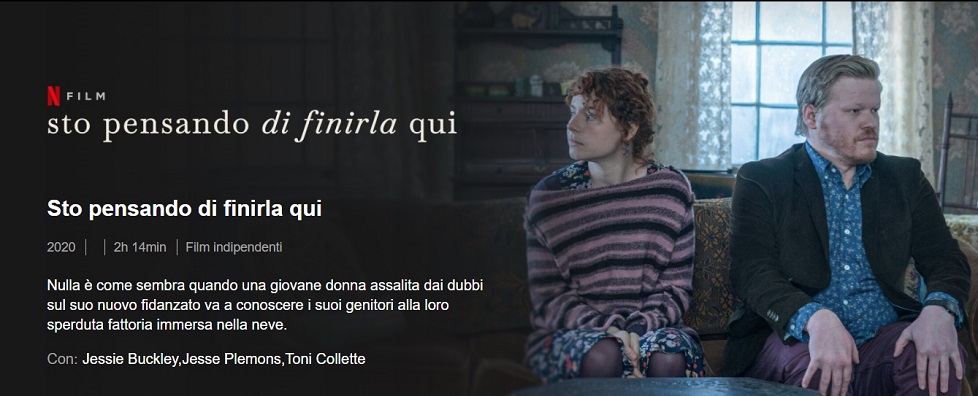

La storia è presto detta, Lucy e Jake si sono conosciuti da qualche settimana e lui le propone di conoscere i suoi genitori che abitano in campagna in una fattoria.

Come in Smoking/No Smoking di Alain Resnais le azioni dei personaggi contribuiscono a costruire il loro destino a far procedere il racconto in una direzione rispetto a un’altra.

Il regista americano si ispira alla Nouvelle Vague da un verso e dall’altro, seguendo l’esempio del situazionismo francese, come ci ricorda il filosofo Mario Perniola: ” […] il primato della parola sull’immagine..”. L’incipit del film prevede un lungo viaggio in auto, il paesaggio è ricoperto da neve, desolante, i due protagonisti parlano senza sosta, un dialogo che incespica su se stesso e che si interrompe introducendo il flusso di coscienza della protagonista. L’impressione iniziale è che il cineasta sia interessato al gioco di un cinema prettamente postmoderno che: ”… si prende gioco dei confini tra ciò che appartiene alla storia (il diegetico) e ciò che non vi appartiene (l’extradiegetico)”, per citare Laurent Jullier. La voglia di confondere è presente, le tecniche usate sono le più varie: spostamento dei punti di vista, slittamenti temporali, citazioni di altri film, scardinamento della grammatica filmica ecc. Altri autori si divertono e lo fanno alla luce del sole usando i meccanismi del cinema post-moderno, in perfetta intesa con lo spettatore, Kaufman al contrario crede talmente profondamente nella sua storia che non diventa un mero esercizio di stile.

La prima parte del viaggio in auto e il ritorno richiamano più le tecniche dei narratori minimalisti (i paesaggi e i dialoghi paiono tratti da un racconto di Raymond Carver) che diventano successivamente più complesse e rievocano i romanzi massimalisti americani (David Foster Wallace e la debordante Anna Kavan).

L’arrivo alla fattoria dei genitori di Jake è giocato su inquietudini, su un clima tipico da film horror, l’autore strizza l’occhio allo spettatore sempre più incuriosito ma se ci pensiamo bene dalla prima inquadratura avremmo già potuto immaginare il finale.

La fisicità di Jake (Jesse Plemons) ricorda il compianto Philip Seymour Hoffman che aveva già lavorato in Synecdoche, New York, qui i piani temporali si confondono, l’interiorità, il flusso di coscienza di Lucy, i ricordi si ottenebrano, lo spettatore perde i punti di riferimento: chi sta raccontando ora la storia, siamo in un sogno?

Come in un romanzo di Virginia Woolf o di James Joyce il cineasta americano mette a dura prova il pubblico e lo conduce per mano in un labirinto, ma all’entrata lo abbandona, lo lascia vagare, come Alice nel Paese delle Meraviglie che man mano si scontra con i continui paradossi del nuovo mondo essenziali per mettere in dubbio le nostre certezze.

Abbandonate le vostre idee sul ciglio della pellicola, fate un bel respiro e addentratevi senza timore, il cinema di Kaufman è pronto ad accogliervi.

Il film è prodotto da, ed è disponibile su, Netflix.