La pubblicazione delle raccolte di saggi di Susan Sontag

Nel 1959, la scrittrice e pensatrice Susan Sontag fece, come un amico commentò, "un sacrificio di sangue". Il libro "Sulle donne"

Nel 1959, la scrittrice e pensatrice Susan Sontag fece, come un amico commentò, "un sacrificio di sangue". Il libro "Sulle donne"

Aveva ventisei anni ed era impegnata in un duro processo di divorzio con il marito da otto anni, il professore Philip Rieff, la cui proposta aveva accettato a diciassette anni. Con la sua omosessualità sfruttata come leva, fu costretta a scegliere tra i suoi sforzi concettuali di giovane madre e di intellettuale ambiziosa: rinunciare alla custodia del figlio, David, o rinunciare a tutti i diritti su Freud: The Mind of the Moralist, un’opera fondamentale attribuita a Rieff di cui Susan Sontag era almeno coautrice. Sontag, naturalmente, scelse suo figlio. Il misero ringraziamento speciale a Susan Rieff, sebbene Sontag avesse mantenuto il suo cognome quando si sposò, fu eliminato nelle edizioni del libro successive al 1959.

Un sacrificio necessario forse costruito singolarmente per tormentare Sontag, che viveva nella devozione all’intelletto, questa scelta era solo un esempio di ciò che lei descriverebbe come “il modo in cui questa società limita il modo in cui le donne si sentono libere di immaginare se stesse“.

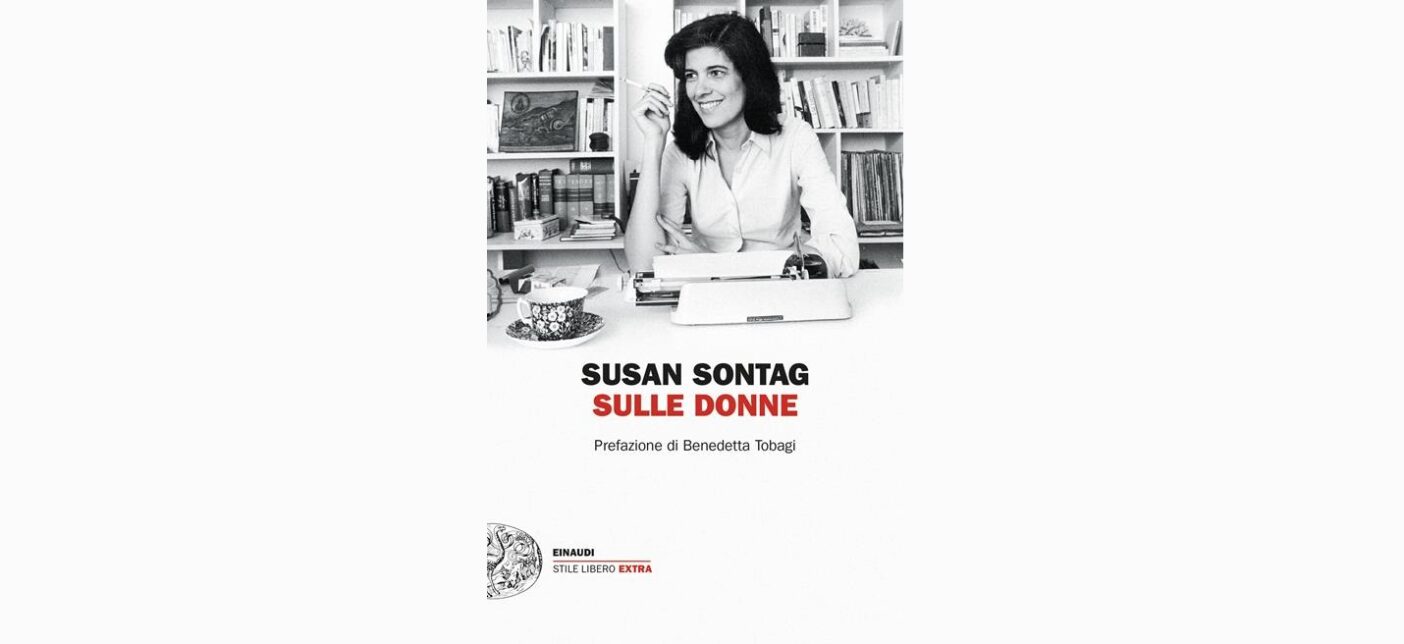

Tale è la preoccupazione del titolo accurato di Sulle donne pubblicato da Einaudi (2024) con prefazione di Benedetta Tobagi, è una raccolta selezionata da saggi pubblicati e interviste rilasciate dal 1972 al 1975 in diverse riviste, ordinate cronologicamente e curate dal figlio David Rieff. Risposte opposte a questa considerazione provengono da una società patriarcale, custodi del femminismo della seconda ondata, e dalla stessa Sontag, la cui padronanza dell’argomentazione è sia la sua lente per comprendere il genere sia contrapposta alla sua identità di donna.

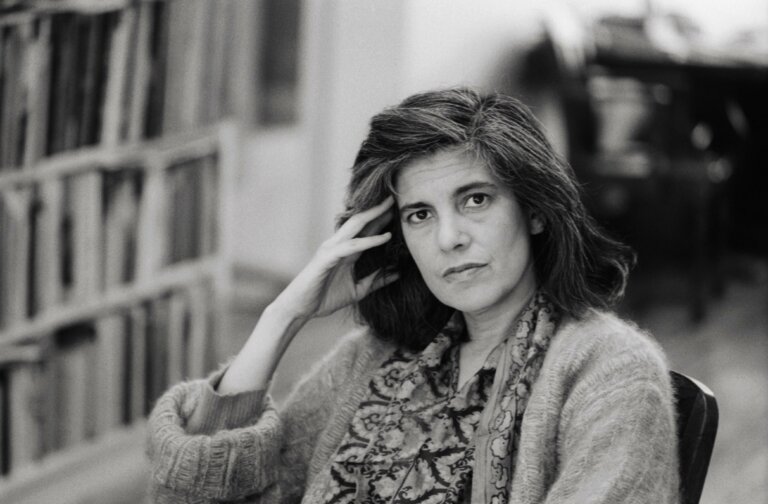

Chi oggi conosce Sontag solo per la sua ciocca bianca e i dolcevita neri non deve farsi ingannare dal suo aspetto contemporaneo: è nata quasi un secolo fa, in un mondo di genere che On Women rivela aver condiviso le fondamenta del nostro con un tenore più esplicito.

Nel primo saggio della raccolta, The Double Standard of Aging, Sontag analizza come le donne fossero (e siano) patrocinate, idolatrate, corteggiate e scartate in base alla vicinanza alla loro data di scadenza percepita, mentre gli uomini invecchiano senza la stessa discriminazione.

La direttiva di Sontag secondo cui le donne si lasciano invecchiare e lo fanno

“senza imbarazzo, protestando attivamente e disobbedendo alle convenzioni che derivano dalla società”

vale ancora per coloro che non sono interessati a resistere alla vergogna sproporzionata per il passare del tempo. Noto per affrontare temi intimamente vicini senza tradire il suo legame identificativo, Sontag evita di sottolineare che, mentre scriveva questo saggio, si è trovata faccia a faccia con il compimento dei quarant’anni, un traguardo ancora terrificante nella vita di una donna.

Nell’impegno per un ordine cronologico, i temi in On Women sono stridentemente spezzati e, a differenza dei saggi sopra menzionati, il secondo, il quinto, il sesto e il settimo teorizzano una liberazione più profonda. Quest’altra metà considera anche materiale non saggistico, tra cui The Third World of Women, un’intervista rilasciata da Sontag a The Partisan Review nel 1973 in cui proponeva una soluzione radicale che è ancora più urgente che mai: smantellare il genere. Scrive:

“Una società non repressiva, una società in cui le donne sono soggettivamente e oggettivamente le vere pari degli uomini, sarà necessariamente una società androgina”.

Questo è un attacco diretto all’obiettivo culturale ancora in piedi di proteggere le differenze percepite tra uomini e donne, che sostiene siano insufficienti per cambiare il modo in cui ci relazioniamo attraverso le linee di genere.

La concezione stessa del genere, l’assegnazione del femminile a uno e del maschile a un altro, Sontag la considera

“moralmente difettosa e storicamente obsoleta”,

nata da quelle differenze mal interpretate in base alle quali le donne sono giudicate inferiori. Sia in senso positivo che negativo, sostiene che questi stereotipi devono essere sradicati dal posto di lavoro, dalle relazioni sessuali, dall’idea di vita familiare, da tutte le forme di media, persino dalla grammatica. Una depolarizzazione totale, quindi, e di più vasta portata rispetto all'”ironia sui sessi” esaminata nel suo precedente saggio di formazione professionale “‘Notes on Camp'”. Anche la sessualità esclusiva, sia l’omosessualità che l’eterosessualità, deve declinare.

Nell’ultima sezione della raccolta, “The Salmagundi Interview”, Sontag riflette su un sogno schiacciantemente ragionevole: “Vorrei vedere alcuni plotoni di intellettuali che sono anche femministe fare la loro parte nella guerra contro la misoginia a modo loro, lasciando che le implicazioni femministe siano residuali o implicite nel loro lavoro, senza rischiare di essere accusate dalle loro sorelle di diserzione”. Questo mondo immaginato, in cui le donne potrebbero vivere e pensare libere dal didatticismo pur continuando a contribuire alla causa, non era l’esperienza di Sontag negli anni Settanta. Invece, ha osservato “una cultura in cui all’intelligenza viene negata del tutto la rilevanza, in una ricerca di innocenza radicale, o viene difesa come strumento di autorità e repressione. A mio avviso, l’unica intelligenza degna di essere difesa è critica, dialettica, scettica, desemplificativa”.

Per il mondo odierno, ancora invaso da limitazioni anti-intellettuali alla libertà, all’immaginazione e al divenire delle donne, la speranza di Sontag deve reggere.