Alcuni studenti sono più uguali degli altri. Rileggere George Orwell

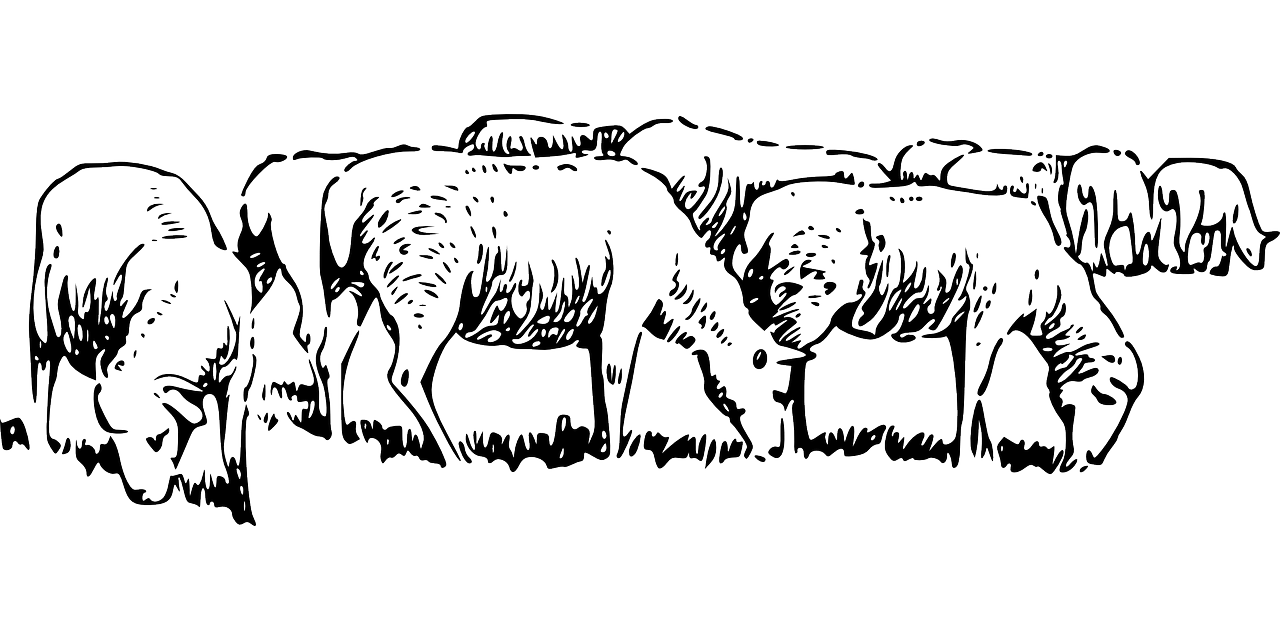

Garantire a tutti gli studenti l’istruzione nel nome dell’inclusività per combattere le diseguaglianze. Rileggere "La fattoria degli animali"

Garantire a tutti gli studenti l’istruzione nel nome dell’inclusività per combattere le diseguaglianze. Rileggere "La fattoria degli animali"

Se operiamo, come tanti fanno, un confronto generazionale con il passato, è facile affermare che la scuola di oggi non prepari più i giovani studenti come una volta, in un approssimativo giudizio che tende ad accusare gli attuali ragazzi di indolenza o di ignoranza. Eppure, se questo assunto contiene un fondo di verità, nel complesso non tiene conto di quel radicale cambiamento delle cose che ai nostri giorni ha investito non solo l’istruzione ma anche il lavoro, la società e la vita stessa delle persone.

Nel nostro tempo, infatti, gli studenti hanno sicuramente un livello di conoscenza inferiore a quello del passato ma ogni studente ha il proprio stile di apprendimento e quindi, per capirci, in una classe di 25 allievi risultano 25 modi di comprendere le cose. A cui si aggiungono 25 storie familiari e sociali di improponibile uniformazione. Ciascuna differente dall’altra.

Probabilmente anche in passato era così ma nella nostra società questa eterogeneità degli apprendimenti è diventata fonte inevitabile di sperequazioni.

Che cosa dovremmo fare, allora? Continuare a tenere alta l’asticella dell’insegnamento, considerandola valida solo per quella minoranza in grado di seguire le lezioni, oppure cercare di fornire a tutti gli strumenti per affrontare la complessità del mondo, dando poi ai più abili altri strumenti per migliorarsi ed emergere? L’unica via da poter percorrere, a mio giudizio, resta l’inclusività assieme alla necessità di adattare la preparazione scolastica alle nuove tecnologie e ai cambiamenti della nostra epoca, prima di tutti quelli di ambito comunicativo.

Cercare di garantire a tutti gli studenti l’istruzione nel nome dell’inclusività e della resilienza pedagogica è indispensabile per combattere le diseguaglianze. E serve a offrire anche una forma di tutela alle nuove generazioni.

Le diseguaglianze, non a caso, sono originate anche dalla mancanza di tutele. I più fragili e i più deboli hanno bisogno di forme di presidio per compensare le ingiustizie sociali ed economiche, spesso perpetuate anche a scuola; ma la prima e più importante forma di tutela paradossalmente non è quella di un sindacato o, come accade sempre più di frequente, non è quella che ti offre la famiglia.

La prima e vera insostituibile forma di tutela è la cultura, intesa non solo come la formazione irripetibile di ciascun individuo ma pure come l’occasione unica di crescita spirituale e di consapevolezza delle opportune tutele da adottare per se stessi.

Lo spiega il teologo Vito Mancuso con queste parole:

“Noi in quanto lavoratori abbiamo bisogno di essere tutelati nella nostra dignità di esseri umani, e questa tutela, che nel mondo del lavoro è rappresentata dai sindacati, in questa più ampia prospettiva è rappresentata dalla cultura. L’arte, la letteratura, la poesia, la musica, la spiritualità, la filosofia, vale a dire tutto ciò che con una parola sola si chiama cultura, è il sindacato che tutela i nostri diritti“.

Ecco il motivo per cui combattere l’origine delle diseguaglianze scolastiche significa agire per offrire più tutele ai lavoratori e a tutti i cittadini, e garantire una maggior giustizia sociale, proprio a partire da quella istruzione che dev’essere intesa nella sua accezione più ampia e massiva possibile.

In fondo, tutti gli studenti sono uguali. Oppure, come si legge ne La fattoria degli animali di George Orwell, esistono studenti che sono più uguali degli altri?

1 Comment

È un articolo delizioso! Grazie