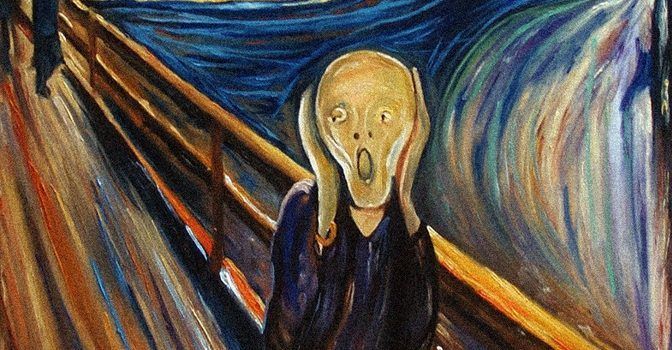

Questi tempi bui ci costringono a interrogarci sulla paura. Noi lo facciamo attraverso l’etimologia. E un libro di Erica Jong

Un viaggio all'interno dell'etimologia e del significato più profondo della parola "paura" a partire dalla visione di Erica Jong.